Макроэкономическое равновесие в модели "совокупный спрос и совокупное предложение". Макроэкономическое равновесие: совокупные спрос и предложение Совокупный спрос и совокупное предложение

Пересечение кривых совокупного спроса AD и совокупного предложения AS дает точку общего экономического равновесия (N). Условия этого равновесия будут различны в зависимости от того, на каком отрезке кривая совокупного предложения AS пересекается с кривой совокупного спроса AD (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Равновесие между совокупным спросом и совокупным предложением

Пересечение кривых AD и AS в точке N отражает соответствие равновесной цены равновесному объему производства.

При нарушении равновесия рыночный механизм будет выравнивать совокупный спрос и совокупное предложение; сработает в первую очередь ценовой механизм.

В данной модели возможны два варианта:

1) совокупное предложение превышает совокупный спрос. В этом случае сбыт товаров затруднен, увеличиваются запасы, тормозится рост производства, возможно начало спада производства;

2) совокупный спрос обгоняет совокупное предложение. Тогда наступает обратная ситуация: запасы сокращаются, а неудовлетворенный спрос стимулирует рост производства.

Экономическое равновесие предполагает такое состояние хозяйства, когда используются все экономические ресурсы страны. Равновесие означает, что общая структура производства приведена в соответствие со структурой потребления. Условием рыночного равновесия служит равновесие спроса и предложения на всех основных рынках. Изменения в равновесии происходят при увеличении (или снижении) совокупного спроса или совокупного предложения. Графически изменения в равновесии отображаются смещением кривых совокупного спроса (AD) или совокупного предложения (AS).

Рассмотрим изменения в равновесии при увеличении совокупного спроса на трех отрезках кривой совокупного предложения.

Увеличение совокупного спроса на горизонтальном (кейнсианском) отрезке приведет к повышению уровня занятости и соответственно к увеличению объема реального национального продукта.

Пересечение кривых AS и AD на краткосрочном участке (промежуточном отрезке) означает, что экономика находится в краткосрочном равновесии, при котором уровень цен на конечную продукцию и реальный национальный продукт устанавливается на основе равенства совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие в этом случае достигается в результате постоянных колебаний спроса и предложения. Увеличение совокупного спроса повлечет за собой как увеличение реального объема производства, так и повышение уровня цен. Если спрос AD превышает предложение AS, то для достижения равновесного состояния необходимо либо при неизменных объемах производства повысить цены, либо расширить выпуск продукции. Если предложение AS превышает спрос AD, то следует либо сократить производство, либо понизить цены.

Увеличение совокупного спроса на классическом (вертикальном) отрезке не влияет на объем реального объема производства, так как данный отрезок подразумевает полную занятость. В данном случае лишь поднимутся цены.

В результате сказанного выше возникает вопрос: сколь долго может сохраняться равновесие в экономике, если представить, что оно достигнуто? С изменением фаз экономического цикла , конъюнктуры рынка, доходов в обществе происходят сдвиги в спросе. Все это свидетельствует о том, что равновесное состояние не может долго оставаться неизменным. Согласование спроса и предложения, взаимосвязь основных элементов национальной экономики могут быть достигнуты лишь в динамическом развитии, а краткосрочное (текущее) равновесие является лишь его предпосылкой.

Равновесие в экономике - это такое состояние системы, в которое она постоянно возвращается в соответствии со своими собственными закономерностями. В случае нарушения равновесного состояния существенное значение приобретает общая направленность процесса, т.е. важно знать, усиливается или ослабевает макроэкономическое неравновесие.

Еще одной макроэкономической моделью , отражающей соотношение совокупного спроса и совокупного предложения, является кейнсианская модель «Доходы - расходы». На протяжении нескольких десятилетий XX в. в основе макроэкономической политики ведущих государств мира лежала теория Дж. М. Кейнса, согласно которой главная причина экономических кризисов заключается в недостаточности совокупного спроса. Недостаточность совокупного спроса вызвали две основные причины:

1) действие основного психологического закона, согласно которому по мере роста дохода люди увеличивают ту ее долю, которая идет на сбережения. Для описания этой закономерности используются показатели склонности к потреблению и к сбережению:

Предельная склонность к потреблению (МРС = ΔС: ΔУ) показывает изменение величины потребления в зависимости от изменения дохода,

Предельная склонность к сбережению (MPS = ΔS: ΔY) определяет изменение величины сбережения в зависимости, от изменения дохода;

2) невысокая норма прибыли на капитал вследствие высокого уровня процента (это снижает инвестиционный спрос со стороны фирм).

В этих условиях задача государства состоит в том, чтобы компенсировать при помощи государственных расходов падение совокупного спроса.

В кейнсианской модели «Доходы - расходы» равновесие рынка достигается, когда совокупные расходы АЕ равняются совокупным доходам NI (национальному доходу), а NI = DI (располагаемому доходу).

NI = DI обозначим через Y. Поток расходов представляет собой совокупный спрос, а поток доходов - совокупное предложение. Для построения модели необходимо записать следующие равенства: АЕ = Y, AD = AE, AS= Y,

От G и NX (спроса со стороны государства и внешнего рынка) мы абстрагируемся.

Следовательно,

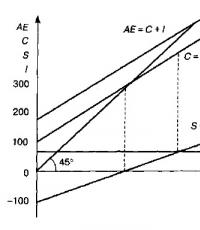

Строим систему координат (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Модель равновесия «Доходы - расходы»

Для определения точки равновесия необходимо провести линию под углом 45°. Все точки этой прямой находятся в равновесии - расходы равны доходам. Чтобы найти необходимую нам точку равновесия, надо построить линию потребления:

Построим линию С. Примем Y за ноль. Тогда С будет равняться С экзогенному (100). Придадим Y, к примеру, значение 200 ед. Тогда С= 100+ (0,8x200) = 260.

Точка пересечения прямой потребления с линией под углом в 45° называется критической точкой, в которой весь доход потребляется. При значениях потребления выше этой точки часть доходов идет на сбережения. Если же потребление превышает располагаемый доход (область, расположенная слева от критической точки), то оно осуществляется отчасти за счет прежних сбережений.

Теперь необходимо построить линию сбережения и найти точку, где инвестиции равны сбережениям. Строим линию сбережения S = Sex+ MPS х Y. При Y=0 эта линия будет проходить через точку (-C), так как все сбережения будут идти на потребление. Там, где критическая точка проектируется на ось ОХ, S = 0.

Теперь нужно найти точку пересечения линии сбережений с линией инвестиций. Инвестиционный спрос достаточно изменчив. Его размер определяется ожидаемой нормой чистой прибыли, реальной ставкой процента, технологией производства, уровнем налогообложения и другими факторами. В нашем примере сделаем допущение, что инвестиционный спрос равен 50 ед. при всех уровнях дохода. Спроецировав точку пересечения линии S и линии I на линию под углом 45°, мы и найдем точку равновесия. Прямая АЕ = С + I также пройдет через эту точку (параллельно линии С).

Определение точки общего равновесия необходимо для прогнозирования развития экономики. Если в данный момент фактический национальный доход меньше равновесного, можно предполагать, что экономика будет расширяться. Если же размер национального дохода превышает равновесный уровень, можно предполагать, что в дальнейшем произойдет сокращение производства. Возникает вопрос, на какую величину изменится национальный доход вследствие изменений в расходах?

Мультипликатор расходов - это числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз конечная сумма прироста или сокращения планируемых расходов, образующих национальный доход, превысит первоначальную сумму расходов.

Формула простого мультипликатора:

Рассмотрим процесс мультиплицирования на простом примере. Допустим, инвестиции в обществе возросли на 1000 ед. С одной стороны, это расходы, с другой - доходы. Эти денежные средства материализуются в виде рабочей силы, оборудования, сырья и других товаров. Владельцы этих факторов производства получат доход, также равный 1000 ед. При МРС = 0,8 они направят на потребление 800 ед., а на сбережения - 200 ед.; 800 ед. также для кого-то станут расходами, а для кого-то - доходами (табл 4.1).

В итоге первоначальное инвестирование в 1000 единиц привело к увеличению национального дохода до 5000 тыс. единиц (при мультипликаторе, равном 1: 0,2 = 5), т.е. 1000 х 5 = 5000.

С процессом мультипликации тесно связан принцип акселерации. Суть его заключается в том, что рост доходов в результате мультиплицирующего эффекта первоначальных инвестиций вызывает увеличение спроса на потребительские товары, что в свою очередь обусловливает рост спроса на средства производства, причем в гораздо большей степени. Это связано с тем, что оборудование предприятий (основной капитал) является дорогостоящим и требует значительных капитальных затрат.

Мерой масштабов акселерации является акселератор - числовой множитель, на который каждую денежную единицу приращенного дохода увеличивает инвестиции. Он рассчитывается по формуле:

Нужно отметить, что принципы мультипликации и акселерации обладают двусторонним действием. Увеличение населением сбережений в условиях неполной занятости и недостаточного спроса порождает «парадокс бережливости» - уменьшаются сбережения и инвестиции в обществе в целом. Даже небольшое сокращение инвестиций дает обратный мультиплицирующий эффект - многократное снижение национального дохода. Действие акселератора также может порождать не только повышательную тенденцию в инвестиционных расходах, но и приводить к падению спроса на основной капитал при условии снижения темпов роста спроса на потребительские товары.

Исследователи объясняют процессы расширения и сокращения деловой активности сочетанием действия мультипликатора и акселератора и считают, что можно найти такое сочетание этих коэффициентов, которое обеспечит незатухающий рост экономики.

(Материалы приведены на основании: Е.А. Марыганова, С.А. Шапиро. Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие. – М.:КНОРУС, 2010. ISBN 978-5-406-00716-7)

Совокупный спрос и факторы, его определяющие

Совокупный спрос представляет собой сумму всех расходов на конечные товары и услуги, произведенные в экономике .

Он отражает связь между объемом совокупного выпуска, на который предъявлен спрос экономическими агентами, и общим уровнем цен в экономике.

В структуре совокупного спроса можно выделить:

- спрос на потребительские товары и услуги;

- спрос на инвестиционные товары;

- спрос на товары и услуги со стороны государства ;

- спрос на чистый экспорт – разность между спросом иностранцев на отечественные товары и отечественным спросом на иностранные товары.

Кривая совокупного спроса внешне напоминает кривую спроса на отдельном рынке , но построена она в иной системе координат (рис. 12.1). На оси абсцисс указываются значения реального объема национального производства, обозначаемого буквой Y . На оси ординат фигурируют не абсолютные показатели цен (например, в млрд руб.), а уровень цен (Р), или дефлятор.

Рис. 12.1. Кривая совокупного спроса.

Движение вдоль кривой AD отражает изменение совокупного спроса в зависимости от динамики общего уровня цен.

Наиболее простое выражение этой зависимости можно получить из уравнения количественной теории денег : ![]()

отсюда или где М - количество денег в экономике; V - скорость обращения денег; Р - уровень цен в экономике; Y - реальный объем выпуска, на который предъявлен спрос.

Отрицательный наклон кривой AD объясняется следующим образом: чем выше уровень цен Р, тем меньше реальные запасы денежных средств M/P (кривая АД строится при условии фиксированного предложения денег М и скорости их обращения V), а, следовательно, меньше количество товаров и услуг, на которые предъявлен спрос.

Нисходящую траекторию (отрицательный наклон) кривой совокупного спроса также обусловливают:

- эффект процентной ставки;

- эффект богатства, или эффект кассовых остатков;

- эффект импортных закупок.

Эффект процентной ставки проявляется через воздействие изменяющегося уровня цен на процентную ставку, а, следовательно, на потребительские расходы и инвестиции . Если считать денежную массу постоянной, то повышение уровня цен автоматически повышает спрос на деньги, значит, повышается процентная ставка. В свою очередь, чем выше процентная ставка, тем большая часть потребителей начинают сберегать деньги и совершать меньшее количество покупок. В результате растут частные сбережения. Удорожание кредита вынуждает предпринимателей сокращать инвестиции – производственные закупки. Таким образом сокращается спрос со стороны как частных потребителей, так и предпринимателей, что приводит к уменьшению совокупного спроса на реальный национальный продукт. Кривая AD приобретает нисходящий и приближающийся к оси абсцисс характер.

Эффект богатства, или реальных кассовых остатков, проявляется в негативном влиянии инфляции на доходы населения. Богатство людей в виде фиксированных доходов при инфляции уменьшается в обратно пропорциональной зависимости. Это срочные счета, облигации, заработная плата , рента, пенсии , пособия. Остаточная покупательная способность людей, физических и юридических лиц называется реальными кассовыми остатками. Урезая свои потребительские расходы таким образом, они напрямую влияют на совокупный спрос в сторону его понижения.

Эффект импортных закупок означает, что при повышении уровня цен в стране товары и услуги иностранного производства становятся относительно дешевле (при прочих равных условиях). Население будет приобретать меньше отечественных товаров и больше импортных. Иностранцы сократят свой спрос на товары и услуги данной страны из-за их удорожания. Следовательно, произойдет уменьшение экспорта и увеличение импорта и в целом чистый экспорт сократится, уменьшив общий объем совокупного спроса.

Указанные эффекты оказывают свое влияние на совокупный спрос через цены, поэтому происходит перемещение точки вдоль кривой совокупного спроса. Под влиянием всех неценовых факторов кривая AD

сдвигается вправо-влево в зависимости от направления действия фактора (рис. 12.2). На графике увеличение совокупного спроса представлено отклонением кривой вправо – от AD1

к AD2.

Это смещение показывает, что при различных уровнях цен желаемый объем товаров и услуг возрастет. Уменьшение совокупного спроса представлено отклонением кривой влево – от ADX

к ADy

Этот сдвиг говорит о том, что люди будут покупать меньший объем продукта, чем прежде, при различных уровнях цен.

Рис. 12.2. Изменение совокупного спроса.

Неценовые факторы, влияющие на совокупный спрос:

- изменения в потребительских расходах:

- благосостояние потребителя;

- ожидания потребителя;

- задолженность потребителя;

- изменения в инвестиционных расходах:

- процентные ставки;

- ожидаемые прибыли от инвестиций;

- налоги с предприятий ;

- технология;

- избыточные мощности;

- изменения в государственных расходах;

- изменения в расходах на чистый объем экспорта:

- национальный доход в зарубежных странах;

- валютные курсы.

Совокупное предложение и факторы, его определяющие

Совокупное предложение – это общее количество конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (в стоимостном выражении). Это понятие часто используется как синоним валового национального (или внутреннего) продукта.

AS (от англ. aggregate supply) показывает, какой объем совокупного выпуска может быть предложен на рынок производителями при разных значениях общего уровня цен в экономике. Форма кривой AS по-разному интерпретируется в классической и кеинсианскои школах. Классическая школа полагает, что кривая совокупного предложения AS вертикальная, кейнсианская школа – либо горизонтальная, либо имеющая положительный наклон.Современная экономическая наука полагает, что на различных стадиях воспроизводственного процесса могут иметь место три формы кривой совокупного предложения, которые можно объединить в одну кривую. Графически это представлено на рис. 12.3.

Рис. 12.3. Кривая совокупного предложения.

- горизонтальный, или кейнсианский;

- восходящий, или промежуточный;

- вертикальный, или классический.

Первый участок кривой свидетельствует о том, что экономика находится в состоянии спада, кризиса: существует недозагрузка производственных мощностей, фиксированный уровень цен и заработной платы , значительный уровень безработицы , т. е. экономика характеризуется наличием избыточных ресурсов, которые не задействованы. В данной ситуации рост выпуска продукции можно обеспечить за счет приведения в действие неиспользуемых ресурсов и при этом не оказать никакого давления на уровень цен. Так, производители могут приобрести трудовые и другие ресурсы по твердым ценам, издержки на единицу продукции при расширении производства не возрастут, а, следовательно, не будет оснований для повышения цен на товары.

Второй участок характеризуется тем, что изменение реального объема производства соответственно вызывает изменение цен. На этом участке производства вовлекаются дополнительные ресурсы, притом менее эффективные, так как расширение производства предполагает, что некоторым фирмам придется использовать старое и менее эффективное оборудование, нанимать менее квалифицированных рабочих и т. д. Поэтому издержки на единицу продукции увеличиваются и производители должны назначить более высокие цены на товары, чтобы производство было рентабельным.

Третий участок кривой отражает такое состояние экономики, при котором ее производственные возможности практически полностью использованы. Это выражается в полной занятости, максимальной загрузке производственных мощностей и, следовательно, в невозможности дальнейшего роста производства. Так как экономика работает на полную мощность, то любое повышение цен не приведет к увеличению реального объема производства.

Кривая совокупного предложения устанавливает зависимость между уровнем цен и реальным объемом национального производства при прочих равных условиях. Но когда эти условия (их называют неценовыми факторами совокупного предложения) изменяются, происходит смещение кривой совокупного предложения. К неценовым факторам совокупного предложения относят:

- изменение цен на ресурсы:

- внутренние ресурсы (труд, земля, капитал , предпринимательские способности);

- внешние (импортные) ресурсы;

- господство на рынке;

- изменения в производительности труда;

- изменения правовых норм :

- налоги с предприятий и субсидии;

- государственное регулирование.

Когда один или несколько факторов изменяются, то меняются и издержки на единицу продукции при данном уровне цен. Уменьшение издержек на единицу продукции смещает кривую совокупного предложения вправо. И наоборот, увеличение издержек на единицу продукции смещает кривую совокупного предложения влево.

Смещение кривой от AS1

к AS2

на рис. 12.4 указывает на увеличение совокупного предложения. На промежуточном и классическом отрезках кривой совокупного предложения она сдвигается вправо, указывая на то, что будет производиться больший реальный объем национального продукта, чем прежде, при данном уровне цен.

Рис. 12.4. Изменения совокупного предложения.

На кейнсианском отрезке кривой увеличение совокупного предложения означает снижение уровня цен при различных уровнях объема национального производства. Смещение кривой от AS1 к AS3 влево указывает на уменьшение совокупного предложения. На промежуточном и классическом отрезках кривой совокупного предложения будет производиться меньший реальный объем национального продукта, чем прежде, при данном уровне цен. На кейнсианском отрезке кривой снижение совокупного предложения означает увеличение уровня цен при различных уровнях объема национального производства.

Это общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено предпринимательским и государственным секторами при определенном уровне цен. Совокупное предложение может быть приравнено к величине валового национального продукта или к величине национального дохода :

На величину совокупного предложения также оказывают влияние различные факторы. Изменение цен на ресурсы. Их повышение ведет к увеличению издержек производства и в результате к понижению совокупного предложения. Рост производительности труда ведет к увеличению объема производства и соответственно к расширению совокупного предложения. Изменение условий бизнеса (налоги, субсидии). При повышении налогов издержки увеличиваются, совокупное предложение сокращается.

Предпосылкой макроэкономического анализа является агрегирование показателей. Совокупное предложение товаров при равновесном состоянии балансируется совокупным спросом и представляет собой валовой национальный продукт общества.

Равновесный национальный продукт обеспечивается установлением равновесной совокупной цены на произведенный продукт, что осуществляется в точке пересечения кривых совокупного спроса и совокупного предложения. Достижение равновесного объема производства в условиях всегда существующей ограниченности ресурсов является целью национальной экономической политики.

Все основные проблемы общества так или иначе связаны с несовпадением совокупного спроса и совокупного предложения.

Согласно классической модели, описывающей функционирование экономики в долгосрочном периоде, количество произведенной продукции зависит только от затрат труда, капитала и имеющейся технологии, но не зависит от уровня цен.

В краткосрочном периоде цены на многие товары негибкие. Они «застывают» на определенном уровне или мало изменяются. Фирмы не понижают немедленно выплачиваемую ими заработную плату , магазины не пересматривают немедленно цены на продаваемые товары. Поэтому кривая совокупного предложения представляет горизонтальную линию.

Рассмотрим изменение равновесного состояния экономики раздельно под воздействием совокупного спроса и совокупного предложения. При неизменном совокупном предложении смещение кривой совокупного спроса вправо приводит к различным последствиям в зависимости от того, на каком участке кривой совокупного предложения оно происходит (рис. 12.7).

Рис. 12.7. Последствия увеличения совокупного спроса.

На кейнсианском отрезке (рис. 12.7 а), отличающемся высоким уровнем безработицы и большим количеством неиспользованных производственных мощностей, расширение совокупного спроса (от AD1 до AD2) Y1 к Y2) и занятости без повышения уровня цен (Р1 ). На промежуточном отрезке (рис. 12.7 б) расширение совокупного спроса (от AD3 до AD4) приведет к увеличению реального объема национального производства (от Y3 к Y4) и к повышению уровня цен (от Р3 до Р4).

На классическом отрезке (рис. 12.7 в) рабочая сила и капитал используются полностью, и расширение совокупного спроса (от AD5 до AD6 ) приведет к повышению уровня цен (от Р5 до Р6 ) а реальный объем производства останется без изменения, т. е. не выйдет за пределы своего уровня при полной занятости.

При обратном смещении кривой совокупного спроса происходит так называемый эффект храповика

(«храповик» – это механизм, который позволяет крутить колесо вперед, но не назад). Суть его заключается в том, что цены легко повышаются, но не проявляют тенденции к снижению при уменьшении совокупного спроса. Это происходит, во-первых, из-за неэластичности заработной платы, которая не имеет тенденции к понижению по крайней мере в течение какого-то периода времени, и, во-вторых, многие фирмы обладают достаточной монопольной властью , чтобы противостоять снижению цен в период снижения спроса. Действие этого эффекта покажем на рис. 12.8, где для простоты опустим промежуточный отрезок кривой совокупного предложения.

Рис. 12.8. Эффект храповика.

При увеличении совокупного спроса от AD1 до AD2 равновесное положение сместится от Е1 до Е2, причем реальный объем производства возрастет от Y1 к Y2, а уровень цен – от Р1 до Р2. Если совокупный спрос будет двигаться в обратном направлении и уменьшится от AD2 до AD1 экономика не возвратится в свое первоначальное равновесное положение в точку Е1 а возникнет новое равновесие (Е3), при котором уровень цен сохранится Р2. Объем производства упадет ниже своего первоначального уровня до Y3. Эффект храповика приводит к смещению кривой совокупного предложения от P1aAS до P2E2AS.

Смещение кривой совокупного предложения также влияет на равновесный уровень цен и реальный объем национального производства (рис. 12.9).

Рис. 12.9. Последствия изменений совокупного предложения.

Один или несколько неценовых факторов изменяются, вызывая увеличение совокупного предложения и смещение кривой вправо, от AS1 до AS2. На графике видно, что смещение кривой приведет к увеличению реального объема национального производства от Y1 к Y2 и уменьшению уровня цен от Р1 до Р2. Смещение кривой совокупного спроса вправо свидетельствует об экономическом росте. Смещение кривой совокупного предложения влево от AS1 до AS3 приведет к уменьшению реального объема национального производства от Y1 к Y3 и увеличению уровня цен от P1 до Р3, т. е. к инфляции.

Можно сказать, что в самом общем виде экономическое равновесие – это соответствие между имеющимися ограниченными ресурсами (земля, труд, капитал, деньги), с одной стороны, и возрастающими потребностями общества – с другой. Рост общественных потребностей, как правило, опережает увеличение экономических ресурсов. Поэтому обычно равновесие достигается либо посредством ограничения потребностей (платежеспособного спроса), либо расширением мощностей и оптимизацией использования ресурсов.

Различают частичное и общее равновесие. Частичное равновесие – количественное соответствие двух взаимосвязанных макроэкономических параметров или отдельных сторон экономики. Это, например, равновесие производства и потребления, доходов и расходов бюджета , спроса и предложения и т. п. В отличие от частичного общее экономическое равновесие означает соответствие и согласованное развитие всех сфер экономической системы. Наиболее важные предпосылки ОЭР следующие:

- соответствие общенациональных целей и имеющихся экономических возможностей;

- использование всех экономических ресурсов – рабочей силы, денег, основных фондов, т. е. обеспечение нормального уровня безработицы и оптимальных резервов мощностей без допущения изобилия простаивающих мощностей, массовой безработицы, нереализованных товаров, равно как и чрезмерного напряжения ресурсов;

- приведение структуры производства в соответствие со структурой потребления;

- соответствие совокупного спроса и совокупного предложения на всех четырех типах рынков – товаров, труда, капитала и денег.

Следует также отметить, что модели ОЭР будут различаться для закрытой и открытой экономики, в последнем случае учитывая внешние по отношению к данной национальной экономике факторы, – колебание валютных курсов, условия внешней торговли и т. п.

Макроэкономическое равновесие нельзя рассматривать как статичное состояние, оно весьма динамично и вряд ли достижимо в принципе, как любое идеальное состояние. Циклические колебания присущи любой экономической системе. Но общество заинтересовано в том, чтобы отклонения от идеального равновесия (или баланса) экономических интересов были минимальными, ибо слишком большие колебания могут привести к необратимым последствиям – к разрушению системы как таковой. Поэтому соблюдение условий макроэкономического равновесия является основой социально-экономической стабильности того или иного государства.

1. Совокупный спрос – это общий объем товаров и услуг в общенациональном масштабе, который потребители, предприятия и государство могут приобрести при сложившемся уровне цен.

2. Совокупное предложение – это общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено предпринимательским и государственным секторами при определенном уровне цен.

3. Экономическое развитие всегда связано с нарушением равновесия, с отклонением от средних показателей экономической динамики.

4. Экономическое равновесие – это соответствие между имеющимися ограниченными ресурсами (земля, труд, капитал, деньги), с одной стороны, и возрастающими потребностями общества – с другой.

Совокупный спрос - это объем товаров и услуг, который потребители, предприятия, правительство готовы купить при любом возможном уровне цен.

На состоянии совокупного спроса оказывает влияние множество факторов, одним из основных по значению является уровень цен на товары и услуги.

Чем ниже уровень цен, тем больше реальный объем национального производства. Среди причин объясняющих такого рода состояния совокупного спроса следует указать на так называемый эффект процентной ставки, эффект богатства и эффект импортных закупок.

Эффект процентной ставки заключается в том, что при высоком уровне цен реальные покупательные способности, накопленных финансовых средств, находящихся у населения, уменьшается. В этом случае население в целом станет беднее, и поэтому следует ожидать, что оно в целом сократит свои покупки.

Эффект импортных закупок. Если в стране имеет рост цен и государство вынуждено по тем или иным причинам закупать импортные товары, которые к тому же являются и более дешевыми, то это приводит к уменьшению совокупного спроса на товары отечественного производства.

Чтобы наиболее полно ответить на вопрос, какие причины порождают изменения в объеме национального продукта, следует отличить изменения в объеме спроса на национальный продукт, вызванные изменениями в уровне цен от изменений в совокупном спросе, вызванных факторами неценового характера.

Глубокий и всесторонний анализ перечисленных выше факторов в их влиянии на изменение совокупного спроса дает возможность целенаправленно корректировать экономическую политику как на отраслевом, так и на государственном уровне.

К примеру, рост благосостояния и снижения личных налогов вызовет увеличение потребительских расходов и, как следствие, увеличение совокупного спроса. Ожидание повышения темпов инфляции приведет к таким же последствиям, потребители постараются купить товары теперь, а не после повышения цен, вызванных инфляцией.

Если у потребителей образовался высокий уровень задолженности, возникший в результате прежних закупок в кредит то в последующий период будет наблюдаться сокращение расходов, что бы выплатить имеющиеся долги. Следствием всего этого будет сокращение потребительских расходов.

Уменьшение процентных ставок, возможности более эффективного использования кредита, большие инвестиции и ожидание больших прибылей, внедрение новых технологий, отсутствие избыточных производственных мощностей - все эти факторы приводят к увеличению инвестиционных расходов и увеличению совокупного спроса.

Рост государственных закупок национального продукта при определенном, неизменном уровне цен ведет к возрастанию совокупного спроса до тех пор, пока налоговые сборы и процентные ставки будут оставаться неизменными.

Национальных доходов страны ввозящей товары оказывает огромное влияние на спрос импортируемых товаров.

Если этот доход сокращается, то и сокращается спрос на импортирующую продукцию, поскольку у страны сокращаются возможности приобретения заграничного товара. К аналогичному результату приведет увеличение курса национальной валюты к иностранным валютам, так как подобное изменение курса эквивалентно удорожанию продукции страны ввозящей товары из вне, тоже можно сказать и о последствиях сокращения спроса на товары импортного производства при девальвации местной валюты по отношению к валюте страны экспортера товаров.

Состояние совокупного предложения в первую очередь зависит от состояния издержек производства на единицу продукции, что оказывает прямое воздействие на величину цен товаров и услуг. В свою очередь, это оказывает огромное воздействие на деловую активность самых различных отраслей производства, поскольку речь идет о величине прибыли и соответствующей рентабельности производства.

Конечно, факт снижения издержек производства на единицу производимой продукции для объяснения изменений в росте производства не вызовет сомнений. Однако за этим фактом скрывается огромная творческая работа на самых различных уровнях экономической жизни страны. Снижение издержек возможно только при росте общественной производительности труда, что в свою очередь предполагает использование более совершенной технологии производства, организации и управления бизнесом, существование рациональной отраслевой производственной и внепроизводственной сфер деятельности, стабильное социально-экономическое положение в стране.

Когда издержки производства на единицу продукции изменяются под воздействием определенных факторов, все фирмы вместе взятые пытаются использовать эти факторы для наращивания производства. Так происходит, например, при увеличении предложения внутренних ресурсов за счет открытия месторождений полезных ископаемых с меньшими затратами на их извлечение, роста рабочей силы за счет привлечения женского труда, и т.д и т.п. К аналогичному результату приводит снижение цен на импортные ресурсы. Господство монопольных структур и сильных профсоюзов может привести к установлению на ресурсном рынке цен, уровень которых выше конкурентных что в дальнейшем определяет увеличение издержек производства и сокращение совокупного предложения товаров и услуг.

Рыночное равновесие и равновесная цена существуют на рынке при равенстве величины спроса величине предложения данного товара. При равновесной цене отсутствуют как избыток- превышения величины предложения над величиной спроса, так и дефицит- превышения величины спроса над величиной предложения.

Рис. 3.

Дефицит и избыток образуется в случае нарушения рыночного равновесия, при отключении рыночной цены от равновесной. На рис. 3 точка равновесия Е показывает равенство величины рыночного спроса величине рыночного предложения (QE). Рыночному равновесию соответствует равновесная цена PE. Дефицит может возникнуть при цене ниже равновесной, например, P1, а избыток - при цене выше равновесной, например, P2.

При дефиците некоторые более богатые или более заинтересованные покупатели предпочтут купить товар по более высокой цене, чем вообще остаться без него. Рост цены создает стимул для производителей увеличивать количество предложения, при этом количество спроса будет сокращаться, до тех пор, пока рыночная цена не совпадет с равновесной. В итоге рыночное равновесие будет достигнуто, но для части потребителей (более бедных) данный товар станет недоступен. Однако объем продаж на при равновесной цене является наибольшим из возможных на рынке при данных спросе и предложении.

Если же рыночная цена временно установилась выше равновесной, то образуется избыток. В этом случае инициативу проявят продавцы. Некоторые из них, учитывая свои слабые инвестиционные возможности и стремясь выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями, начнут продавать товар по более низкой цене. Снижение цены будет увеличивать количество спроса и будет побуждать производителей сокращать количество предложений, восстанавливая рыночное равновесия и равновесную цену. Однако некоторые производители при этом могут разориться, другие будут вынуждены уйти с данного рынка.

Эластичность спроса и предложения - это их реагирование на изменения социально - экономических условий на рынке.

Меру эластичности определила статистика, выразив ее в виде количественного показателя - коэффициента эластичности.

Коэффициент эластичности - есть процентное изменение одного признака при увеличении на один процент другого признака.

В практических расчетах коэффициента эластичности может быть исчислен в динамике и статистике, т.е. он отражает изменения спроса во времени, или по сравнению какой либо другой единицей совокупности.

Проявление эластичности спроса и предложения имеют ряд особенностей. Если спрос на потребительском рынке реагирует на изменения цен и дохода практически мгновенно, прочим характер этих изменений стохастичен, проявляется как средняя или тенденция, то спрос на оптовом рынке часто реагирует с определенным лагом, поскольку в какой то мере детерминирован направленной деятельностью оптовых коммерсантов, основанной на той или иной маркетинговой стратегии, использующей различные метода стимулирования спроса. То же самое сказать о предложении, эластичность которого проявляется в организованных формах контрактных договорных связей поставщиков и оптовых покупателей. Здесь существенным элементом эластичности является время, в течении которого продавец приспосабливается к изменению цен.

Совокупный спрос - это модель, графически представленная в виде кривой, показывающей различные объемы товаров и услуг, т.е. реальный объем национального продукта, который отдельные потребители, предприятия и государство готовы приобрести при данных ценах

Совокупный спрос (AD) - это просто синоним выражения «совокупные расходы». Он состоит из тех же компонентов: потребления (С), инвестиций (Iq), государственных расходов (G) и чистого экспорта (Хп).

Нисходящая траектория кривой совокупного спроса (AD) указывает на то, что чем ниже уровень цен, тем больше реальный объем ВНП, который может быть приобретен.

Несмотря на сходство кривых индивидуального и совокупного спроса, они отличаются и по содержанию, и по зависимости от уровня цен. На величину совокупного спроса влияет множество факторов, которые подразделяются на ценовые и неценовые. К ценовым относят эффекты процентной ставки, реальных кассовых остатков (богатства), импортных закупок. Они определяют характер кривой AD.

Эффект процентной ставки предполагает, что траектория кривой совокупного спроса определяется воздействием изменяющегося уровня цен на процентную ставку, следовательно, - на потребительские расходы и инвестиции. Когда уровень цен повышается, возрастают и процентные ставки, а их увеличение, в свою очередь, приводит к сокращению потребительских расходов и инвестиций.

Влияние эффекта богатства проявляется в том, что при более высоком уровне цен покупательная способность накопленных финансовых активов, находящихся у населения, уменьшается.

При повышении уровня цен эффект импортных закупок приводит к уменьшению совокупного спроса на отечественные товары.

Рассмотренные эффекты дают возможность прогнозировать изменения в объемах национального производства в связи с изменением совокупного спроса (при прочих равных условиях).

Если условия изменяются, то необходимо учитывать неценовые факторы совокупного спроса. Они определяют положение кривой AD, их действие смещает данную кривую (при фиксированном уровне цен). К неценовым факторам относят: потребительские расходы (С); инвестиционные расходы (Iq); государственные закупки товаров и услуг (G); чистый экспорт (Хп).

Увеличение расходов сдвигает кривую вправо, уменьшение приводит к смещению ее влево.

Совокупное предложение показывает реальный объем выпуска продукции, которую предприниматели будут производить и продавать при различных уровнях цен (AS).

Графически совокупное предложение представлено на рис.11.5 в виде кривой, показывающей зависимость между уровнем цен и уровнем реального объема национального производства (при прочих равных условиях). Более высокие цены стимулируют производство дополнительного количества товаров и их предложение на рынке. Напротив, более низкие цены вызывают сокращение производства. Поэтому кривая совокупного предложения выражает прямую зависимость между уровнем цен и объемом национального продукта.

Кейнсианская и неоклассические школы по-разному трактуют конфигурацию кривой совокупного предложения. В масштабе всей экономики могут сложиться три различные ситуации горизонтальный отрезок (кейнсианский) . На этом промежутке реальный объем производства не достиг еще своего потенциального уровня, имеются резервы мощностей, запасы сырья, уровень занятости - неполный. Горизонтальный отрезок свидетельствует о том, что экономика находится в состоянии депрессии. На этом отрезке рост производства будет происходить за счет неиспользованных ресурсов и не будет сопровождаться ростом цен. Безработный, получивший работу, согласен на существующие условия оплаты труда, а владелец товарных запасов согласен продать их по существующим ценам. На горизонтальном отрезке рост производства и занятости будет происходить без инфляции;

промежуточный отрезок. Здесь наблюдается одновременно и рост производства, и рост цен. Экономика начинает приближаться к своему потенциально возможному уровню, но полная занятость возникает неравномерно. На работу принимают менее квалифицированных рабочих, а сырье покупают по более высоким ценам;

вертикальный отрезок (классический). На этом отрезке производство достигло своего потенциального уровня, когда все ресурсы задействованы и достигнута полная занятость. За короткое время невозможно достичь дальнейшего увеличения объема производства.

Изменения неценовых факторов - изменение цен на ресурсы, изменение в производительности, изменение правовых норм - приводят к сдвигам кривой совокупного предложения.

Неценовые факторы имеют одну общую черту: когда они изменяются, то меняются и издержки на единицу продукции.

С точки зрения национальной экономики (макроэкономического анализа) пересечение кривых совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) определяет равновесный уровень цен и равновесный реальный объем национального производства. Равновесие на товарном рынке наступает тогда, когда AD = AS (рис.11.6).

Планы покупателей и продавцов (производителей) полностью совпадают в точке А. Когда достигается такое соответствие, круговой поток в целом находится в равновесии точно так же, как и отдельный рынок находится в состоянии равновесия, если планы покупателей и продавцов на нем совпадают.

В реальной жизни планы потребителей и производителей почти никогда столь точно не совпадают, поскольку они далеко не всегда советуются друг с другом перед началом производства. Каждая фирма строит свои производственные планы на основе той информации, которая ей доступна. Потребители строят свои планы, ориентируясь на рыночные цены и ожидания относительно их изменений в будущем. Поскольку производственные планы зачастую определяются до того, как потребители формулируют свои планы, нет никакой уверенности в том, что эти две группы планов будут полностью совместимы.

Предположим, что вследствие влияния любого неценового фактора произошел рост AD1 в AD2. В этом случае предприниматели обнаруживают, что потребности населения в товарах превосходят производственную мощность. Что будут делать производители в такой ситуации? Возможны два решения: не изменяя объема производства Y1, повысить цены либо расширить выпуск продукции. В нормальной рыночной экономике они не пойдут на резкое повышение цен для получения дополнительной выгоды, а постараются увеличить производство, чтобы расширить рынок своих товаров и таким образом добиться роста прибыли. Но увеличение производства приводит, как правило, к увеличению издержек производства (вследствие ограниченного предложения ресурсов) и к росту уровня цен. Иными словами, новая точка равновесия В соответствует более высоким значениям объема производства (Y2) и уровня цен (Р2).

Таким образом, рост совокупного спроса AD при неизменном AS должен приводить к увеличению национального продукта и росту цен. Что при этом будет превалировать-расширение объема выпуска или повышение цен - зависит от того, насколько близко экономика страны подойдет к уровню полной занятости: при перемещении из точки А в точку В будет превалировать рост производства, а дальнейший сдвиг кривой AD вправо-вверх приведет к относительному росту цен (точка С).

Падение совокупного спроса означает, что товаров выпускается больше, чем имеется потенциальных покупателей (на рис.11.6 это соответствует обратному движению из AD2 в AD1). И опять у производителей могут быть два варианта выхода из этой ситуации: либо сокращать производство, либо оставить выпуск без изменения, но понизить цены. Снижение цен, конечно, способствует уменьшению запасов на складах, но одновременно приводит к снижению прибыли и к потерям. Именно поэтому первой реакцией производителей на снижение совокупного спроса является сокращение объемов производства и попытка продать товары со складов по выгодным ценам. Если это не приводит к успеху, то производители вынуждены снижать цены на товары.

Снижение совокупного спроса приводит к изменениям Y и Р - оба они падают. Уменьшение уровня цен будет превалировать до тех пор, пока не начнется увольнение рабочих. В любом случае, падение объема производства (Y) и снижение уровня цен (Р) приводит к более низким значениям ВНП и НД.

Рассмотрим теперь реакцию экономики на изменение совокупного предложения. Пусть AS возросло. Это означает, что производители предлагают товаров больше, чем их могут купить потребители по существующим ценам. В результате уровень цен падает, а объем продаж и выпуск товаров растет, кривая AS1 смещается вправо до AS2, новая точка равновесия D соответствует более высокому значению К и меньшему значению Р. Так как изменения У и Р происходят при этом в различных направлениях, то сделать однозначный вывод о том, увеличится или уменьшится НД, невозможно.

Уровень цен и уровень реального национального продукта в данный момент времени определяются пересечением кривых AD и AS. Пересечение этих кривых называется макроэкономическим равновесием.

Для его достижения и поддержания необходимы:

активная роль государства, так как рыночный механизм не обеспечивает устойчивого соответствия между инвестиционным спросом и предложением капитала;

развитая система аккумуляции сбережений, вбирающая в себя денежные излишки, доступные для потенциальных инвесторов, и легко превращающиеся в капиталовложения;

государственная политика, препятствующую инфляции.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Проблема совокупного спроса и совокупного предложения, и их макроэкономического равновесия является важнейшей для любого государства. Достижение макроэкономического равновесия означает пропорциональность в производстве и потреблении, предложении и спросе, производственных затратах и результатах, материально-вещественных и денежных потоков, в конечном счете реализацию экономических интересов каждого из хозяйствующих в макросистеме субъектов при их взаимной согласованности. Рыночная экономика - огромный организм, который самостоятельно реализует себя, поэтому его необходимо анализировать. В макроэкономике на первый план выступают такие категории, как совокупный спрос и совокупное предложение, их макроэкономическое равновесие.

Актуальность данной темы состоит в том, что на сегодняшний день всех субъектов экономики соединяют рыночные отношения, а спрос, предложение и цена - факторы рынка, без которых обойтись на рынке невозможно. Спрос, предложение и их равновесие являются исходными моментами в построении всех связей, осуществляемых на рынке.

Объектом работы является рынок, предметом - совокупный спрос, совокупное предложение и их равновесие.

Целью работы является анализ совокупного спроса, совокупного предложения и их макроэкономического равновесия.

На основании поставленной цели определяются следующие задачи работы:

· проанализировать совокупный спрос, как явление факторы, влияющие на него;

· проанализировать совокупное предложение и влияющие на него факторы;

· рассмотреть сущность макроэкономического равновесия;

· получить понятие о равенстве сбережений и инвестиций в рамках макроэкономического равновесия.

Данная тема изучена в трудах Дж.М. Кейнса, В.Л. Беловой, Е.А. Киселевой, Т.Г. Бродской, В.И. Видяпина.

1. Совокупный спрос, совокупное предложение и факторы, их определяющие

1.1 Совокупный спрос и влияющие на него факторы

Совокупный спрос, агрегированный спрос - это совокупный объем экономических благ (товаров и услуг), который готовы приобрести домохозяйства,…бизнес и государство при различных уровнях цен. В соответствии с данным определением кривую совокупного спроса можно представить на рис. 1.

Рис. 1. Кривая совокупного спроса

В экономической теории под совокупным спросом также понимаются запланированные всеми макроэкономическими субъектами совокупные расходы на приобретение всех конечных товаров и услуг, созданных в национальной экономике.

В соответствии с распределением расходов между отдельными секторами экономики в его составе выделяют следующие основные элементы:

Потребительские расходы населения (С);

Инвестиционные расходы частного сектора (I);

Государственные закупки (G);

Чистый экспорт (NX).

В результате совокупный спрос в целом может быть представлен как сумма указанных элементов расходов:

AD = C + I + G + NX.

Большую часть совокупного спроса составляют расходы населения на товары и услуги потребительского назначения, т.е. элемент С, для краткости часто называемый потреблением. Доля этих расходов в национальном доходе страны достигает в России приблизительно 50%, а в США - около 67%. Еще более высока доля элемента С в общем объеме расходов населения на рынке благ. Единственным компонентом этих расходов, не включаемым в состав расходов на потребление, являются затраты на строительство жилья.

Под инвестиционными расходами (инвестициями) понимается спрос фирмы домохозяйств на инвестиционные товары. Фирмы покупают эти товары, чтобы увеличить запас реального капитала и восстановить изношенный капитал. Домашние хозяйства покупают новые дома и квартиры, что тоже является частью инвестиций. Общий объем инвестиций составляет около 15-20% ВНП страны.

В макроэкономике под инвестициями подразумевается только покупка нового реального капитала. Общие инвестиционные расходы частного сектора экономики (валовые частные инвестиции) включают:

Реновационные инвестиции, замещающие действующий капитал по мере его выбытия;

Чистые частные инвестиции, предназначенные для увеличения реального запаса капитала в национальной экономике (основных производственных фондов и товарно-материальных запасов предприятий, а также жилого фонда, находящегося в собственности домохозяйств).

Эти виды инвестиций имеют не только различное целевое назначение, но и разные источники финансирования. Источником реновационных инвестиций являются амортизационные отчисления фирм, которые характеризуют объем капитала, потребленного в процессе производства в данном году. Основным источником финансирования чистых инвестиций в условиях рыночной экономики являются сбережения домохозяйств, а дополнительным - сбережения фирм (нераспределенная прибыль корпораций).

Если в некотором периоде общий объем инвестиций превышает амортизационные отчисления, то чистые инвестиции оказываются положительной величиной. В этом случае производственные мощности страны растут, и экономика находится на подъеме.

Третий элемент совокупного спроса - государственные закупки товаров и услуг. Это расходы государственных органов власти всех уровней на приобретение товаров и услуг труда, занятых в государственном секторе. В его состав не включаются государственные трансфертные платежи населению, а также субсидии и субвенции фирмам. Такого рода расходы не являются затратами на приобретение конечных товаров и услуг, а лишь отражают процесс перераспределения части доходов государства домохозяйствам или фирмам. Доля государственных закупок в общем объеме расходов на покупку товаров и услуг зависит от степени участия государства в перераспределении национального дохода страны, уровня ставок налогообложения и размеров дефицита государственного бюджета. В России ее величина составляет около 30% национального дохода страны.

Чистый экспорт (NX) представляет собой разницу между экспортом и импортом.

Наклон кривой определяется следующими эффектами:

Эффект процентной ставки,

Эффект богатства или реальных кассовых остатков,

Эффект импортных закупок.

Эффект процентной ставки заключается в том, что рост уровня цен ведет к росту ставок процента, что вызывает сокращение потребительских расходов и инвестиций.

Эффект реальных кассовых остатков образуется, когда рост уровня цен ведет к уменьшению реальной стоимости накопленных финансовых активов, то есть к снижению покупательной способности, следовательно, население становится беднее и потребительские расходы уменьшаются.

Эффект импортных закупок реализуется, если рост уровня цен ведет к повышению спроса на импортные товары и снижению спроса на отечественные товары и услуги.

При прочих равных условиях, то есть при постоянных неценовых факторах, рост уровня цен ведет к уменьшению спроса на реальный объем национального производства (происходит движение по кривой).

Объем запланированных расходов на все конечные товары и услуги, выпускаемые в национальной экономике, зависит от следующих факторов:

Доходов домохозяйств от продажи факторов производства (национального дохода страны);

Размеров налогообложения доходов;

Стоимости накопленного имущества;

Общего уровня цен в стране;

Ожиданий фирм и домохозяйств относительно изменения общего уровня цен;

Величины процентной ставки;

Ожидаемой предпринимателями прибыльности инвестиций и их оценок относительно перспектив расширения объема продаж;

Количества денег, находящихся в обращении;

Совокупности политических и социально-экономических факторов, определяющих величину государственных расходов;

Обменного курса валют, уровня дохода иностранных покупателей, внешнеторговой политики правительства и других неценовых факторов, влияющих на величину чистого экспорта.

При изменении неценовых факторов совокупного спроса кривая совокупного спроса может смещаться влево или вправо (рис. 2). Правостороннее смещение отражает увеличение величины плановых расходов при каждом данном уровне цен, левостороннее - их уменьшение.

Рис. 2. Неценовые факторы сдвига кривой совокупного спроса

1.2 Совокупное предложение и определяющие его факторы

Совокупное предложение - это модель, показывающая уровень реального объема производства при каждом возможном уровне цен, совокупный объем национального продукта, который произведен в стране при различных уровнях цен.

Форма кривой совокупного предложения отражает изменение издержек на единицу продукции при изменении объема национального производства. Кривая совокупного предложения состоит из трех сегментов (рис. 3):

Рис. 3 Кривая совокупного предложения

Кейнсианский (горизонтальный) отрезок кривой включает объем национального производства, который значительно меньше, чем объем национального производства при полной занятости. Это означает, что экономика находится в состоянии депрессии. Неиспользованные ресурсы можно привести в действие, практически не оказывая давления на уровень цен. Например, безработный, при получении работы вряд ли будет требовать повышения заработной платы, т.е. этот участок характеризует экономику неполной занятости и недозагрузки производственных мощностей, когда имеются незадействованные факторы производства, а цены и заработная плата негибки, т.е. не способны изменяться. На этом участке возможно за счет вовлечения незадействованных факторов увеличивать объемы производства без изменения уровня цен и повышения заработной платы. Производители могут приобретать ресурсы по твердым ценам, поэтому производственные издержки на единицу продукции при расширении производства не вырастут и не будет оснований для повышения цен.

Промежуточный (восходящий) отрезок кривой означает, что увеличение реального объема национального производства сопровождается ростом уровня цен. Это вызывается неравномерностью перехода в разных отраслях, от избытка ресурсов, их полном использовании. Например, когда компьютерная промышленность начнет испытывать нехватку квалифицированных рабочих, в сталелитейной промышленности сохранится значительная безработица. В легкой - преувеличение объема производства будет использоваться старое оборудование и менее квалифицированная рабочая сила, издержки на единицу продукции увеличатся и фирмы будут вынуждены поднять цены, чтобы сделать производство более рентабельным.

Классический (вертикальный) отрезок характеризует экономику, достигшую своих производственных возможностей, когда за короткий срок невозможно дальнейшее увеличение объема производства при любом повышении цен. Отдельные фирмы могут попытаться расширить производство, предложив более высокую цену на ресурсы, но за счет сокращения производства других фирм. В итоге цены на ресурсы и вслед за ними цены на товары поднимутся, но реальный объем производства останется неизменным. Имеет место инфляция без экономического роста.

Таким образом, среди экономистов существуют разногласия по вопросу кривой совокупного предложения: классики утверждают, что она вертикальна, кейнсианцы считают, что кривая совокупного предложения является горизонтальной, или восходящей.

При рассмотрении факторов совокупного предложения следует различать две ситуации: во-первых, изменение в объеме совокупного предложения вследствие изменения агрегированной цены при прочих равных условиях, что характеризуется движением точек по кривой совокупного предложения (рис. 4), во-вторых, изменение совокупного предложения в следствии изменения неценовых факторов при постоянстве цен, что характеризуется движение самой кривой вправо и влево (рис. 5).

Неценовые факторы совокупного предложения имеют следующие черты, когда они изменяются, то меняются издержки на единицу продукции: если цена постоянна, то снижение издержек на единицу продукции увеличивает прибыль и способствует увеличению предложения, т.е. смещает кривую совокупного предложения вправо.

Неценовые факторы совокупного предложения:

Изменение цен на ресурсы. Оно зависит от: наличия внутренних ресурсов, цен на импортные ресурсы, господства на рынке.

Рост цен увеличивают издержки на единицу продукции и ведет к сокращению совокупного предложения. Наличие внутренних ресурсов увеличивает их предложение и снижает цену на них. Земельные ресурсы уваливаются при открытии полезных ископаемых, орошений, благодаря технологиям, превращающим в ресурсы то, что раньше ими не было. Трудовые ресурсы увеличиваются с притоком женщин в состав рабочей силы, иммиграции рабочих из-за границы. Инвестиционные ресурсы возрастают, когда наращиваются запасы капитала и улучшается его качество. Предпринимательство развивается, когда правительство уделяет внимание бизнесу. Наконец, производственные возможности страны расширяются при снижении цен на импортные ресурсы. Эти цены связаны с колебанием валютного курса. Если цена иностранной валюты по отношению к национальной падает, то отечественные фирмы получают больше иностранной валюты за единицу национальной валюты, что равносильно падению цен на импортные ресурсы. Господство на рынке- это возможность устанавливать цены выше тех, которые были бы при наличии конкуренции, например, 10-кратный рост цен на нефть, которого добились страны ОПЕК в 70-х годах, поднял издержки на единицу продукции в странах мира и сдвинул кривую совокупного предложения влево.

Изменение в производительности

Рост производительности означает, что при имеющемся объеме затрат ресурсов можно получить больший реальный объем национального производства, т.е. издержки за единицу продукции снижаются и кривая совокупного предложения смещается вправо. Допустим, на производстве 10-ти единиц продукции затрачены 10 долларов, первоначальные издержки на единицу продукции равны 1 доллару, производительность труда возросла вдвое, т.е. произведено при тех же затратах 20 единиц продукции, новые издержки на единицу продукции равны 50-ти центам.

Изменение правовых норм (налогов, субсидий, характера регулирования).

Увеличение налогов с предприятий увеличивает издержки на единицу продукции, субсидии бизнеса действуют наоборот. Государственное регулирование обходится предприятию дорого и увеличивает издержки на единицу продукции.

Уровень полной занятости еще называют естественным уровнем производства. В таком определении подчеркивается мысль о том, что экономика при нормальном развитии стремится к этому уровню. Полная занятость не означает, что абсолютно все ресурсы используются на 100%.

Рис. 4. Движение по кривой совокупного предложения

Рис. 5 Неценовые факторы движения кривой совокупного предложения

Так, например, с точки зрения трудовых ресурсов уровень полной занятости означает наличие естественного уровня безработицы, т.е. суммы фрикционной и структурной безработицы, а вот циклическая безработица при этом отсутствует. То есть полная занятость - это оптимальная занятость ресурсов при данном уровне развития экономики.

Кейнсианский и классический участки - это абстракции, основанные на допущениях об абсолютной негибкости и абсолютной гибкости цен соответственно. Но такие абстракции полезны для изучения различных подходов к совокупному предложению, а следовательно, к анализу макроэкономического равновесия.

Характер влияния уровня цен на объем национального производства и, следовательно, вид кривой совокупного предложения в решающей степени зависит от продолжительности рассматриваемого промежутка времени. Поэтому следует различать долгосрочную и краткосрочную кривые совокупного предложения.

Горизонтальный участок называют краткосрочным, поскольку действительно в краткосрочном периоде гибкость цен ограничена, а вертикальный - долгосрочным, так как в долгосрочном периоде цены могут легче изменяться, а экономика стремится к уровню полной занятости. Промежуточный участок в таком случае можно назвать среднесрочным.

2. Макроэкономическое равновесие

2.1 Сбалансированность спроса и предложения

Равновесие национального рынка выражается в балансе совокупного спроса и совокупного предложения, определении равновесного уровня цен и равновесного реального объема национального производства. Равновесие - ситуация, когда намерения покупателей и намерения продавцов совпадают, так что ни у кого из экономических субъектов рынка нет стимулов изменить свое хозяйственное поведение.

Макроэкономическое равновесие - состояние экономики, когда намерения всех покупателей приобрести созданный ВВП при данном уровне цен совпадают с намерениями всех продавцов предложить объем совокупного выпуска при том же уровне цен. Графически оно изображается путем пересечения кривых. Кривая совокупного спроса может пересечь кривую совокупного предложения в трех отрезках: горизонтальном, промежуточном и вертикальном (рис. 6).

Рис. 6. Точки макроэкономического равновесия

Точка Е1 - это макроэкономическое равновесие при неполной занятости без повышения уровня цен, т.е. без инфляции. Точка Е2- равновесие при небольшом повышении уровня цен и состоянии, близком к полной занятости. Точка Е3 - равновесие в условиях полной занятости, но с инфляцией. В случае отклонения от различных равновесных состояний в точках Е1, Е2, Е3 приспособление экономики будет происходить по-разному.

В кейнсианском случае, когда цены и заработная плата жестки, возвращение в точку равновесия Е1 будет осуществляться за счет колебаний в объемах реального ВВП, а не колебаний цен. Предприятия будут сокращать или расширять производительность при неизменном уровне цен в стране.

Возвращение в точку Е2 будет сопровождаться приспособлением экономики к равновесному состоянию путем изменения уровня цен и объемов производства.

В классическом случае отклонение от точки Е3 и возвращение к равновесному состоянию будет происходить за счет изменения гибких цен и заработной платы без каких-либо изменений в объеме реального выпуска, поскольку экономика уже находится на уровне потенциального ВВП.

Можно сделать вывод о том, что в краткосрочном периоде реальный объем ВВП определяется колебаниями совокупного спроса, т.к. цены и заработная плата негибки. В долгосрочном периоде, напротив, при гибкости ценового механизма реальный ВВП определяется колебаниями совокупного предложения.

2.2 Равенство инвестиций и сбережений - важнейшее условие макроэкономического равновесия

Основным фактором развития экономики является эффективный спрос, который состоит из совокупных расходов на потребление (С), чистых инвестиций (In), государственных закупок (G) и чистого экспорта (Xn).

AD = C + I + G + NX.

Потребление (удовлетворение потребностей) домашними хозяйствами составляет две трети ВНП. Получаемый личный доход прежде всего идет на уплату налогов. Оставшийся располагаемый доход используется затем на потребление и по возможности на сбережения:

где Di - располагаемый доход, S - сбережения (та часть доходов после уплаты налогов, которая не потребляется). Сбережения осуществляются разными группами населения по разным мотивам: на старость, на «черный день», для наследования, для будущих расходов и т.д.

На потребление и сбережение влияют определенные факторы, не связанные с доходами:

Богатство - недвижимое имущество, предметы длительного пользования, финансовые средства. Чем больше богатства накопили домохозяйства, тем слабее стимул для сбережений с целью покупки нового богатства при любом уровне текущего дохода.

Уровень цен, возрастая, уменьшает количество сбережений. Так, государственная облигация в 10 тыс. долларов при росте цен на 10% теряет свою реальную стоимость на 10%. Из-за уменьшения реального финансового богатства люди менее склонны к сбережениям.

Ожидания повышения цен или дефицита товаров ведут к повышению текущих расходов и снижению сбережений.

Потребительская задолженность заставляет домохозяйства сокращать потребление и сбережения, чтобы снизить задолженность.

Рост налогов ведет к уменьшению потребления и сбережения.

Второй компонент эффективного спроса - инвестиции. Это расходы фирм на строительство новых заводов и жилых домов, станки, оборудование с длительным сроком службы.

Уровень расходов на инвестиции определяется двумя факторами: нормой чистой прибыли, которую предприниматели рассчитывают получить от расходов на инвестиции и ставкой процента.

Предприниматель может оказаться в трех ситуациях:

Предприниматель имеет денежный капитал (самофинансирование) и решает, что ему выгоднее: инвестировать капитал и получать затем прибыль или вложить деньги в банк и получать процент.

У предпринимателя нет денежного капитала. Для приобретения реального капитала он должен занять денежный капитал и так же сравнить ожидаемую норму прибыли с процентом. Допустим, фирма решает построить завод стоимостью 1 млн. долларов, который будет приносить доход 80 тыс. долларов, или 8% в год. Фирма сопоставляет этот доход со стоимостью ссуды в 1 млн. долларов. Если ставка процента будет ниже 8% (например, 6%), то фирма займет деньги на финансовом рынке и осуществит данный инвестиционный проект. Если ставка процента больше 8% (например, 10%), фирма завод не построит.

Для получения инвестиционных ресурсов проводится выпуск и продажа акций. Покупатели акций сравнивают предполагаемый дивиденд с банковским процентом и смотрят на солидность фирмы. В принятии инвестиционных решений в условиях инфляции важна реальная ставка процента, а не номинальная. Обычно под термином «ставка процента» подразумевается номинальная ставка процента, т.е. та, которую платят инвесторы за заем денег. Реальная ставка процента - это номинальная ставка процента, скорректированная на воздействие инфляции. Если номинальная ставка процента равна 8%, а цены растут на 5% в год, то реальная ставка процента равна 3% (разнице между номинальной ставкой процента и темпом инфляции).

Любой фактор, вызывающий изменение доходности инвестиций изменяет спрос на инвестиции:

Издержки производства фирм. В случае их роста при том же уровне цен ведут к падению уровня чистой прибыли, а соответственно, и инвестиций.

Налоги на предпринимателя снижает уровень инвестиций.

Технологически изменения на основе НТП делают предприятия более рентабельными и стимулируют инвестиции.

Наличный основной капитал: излишние производственные мощности уменьшают инвестиции.

Ожидание роста чистой прибыли увеличивает инвестиции.

Основное тождество национальных счетов: сбережения равны инвестициям, или потоки денежных средств, поступающие на финансовые рынки и вытекающие из финансовых рынков, должны уравновешиваться.

На рис. 7 показаны графики сбережений и инвестиций как функции от реальной ставки процента (r). Функция сбережения - это вертикальная линия, потому что в данной модели сбережения не зависят от ставки процента, они зависят от величины располагаемого дохода.

График инвестиций наклонен вниз: чем выше ставка процента, тем меньшее число инвестиционных проектов прибыльно. Обе линии пересекаются в точке, соответствующей равновесной ставке процента (re), гарантирующей равенства сбережений запланированным инвестициям.

Рис. 7. Кривые сбережения и инвестиций

Усиление сбережений может превысить инвестиции, вызвать временное высвобождение ресурсов и привести к понижению ставки процента, что будет стимулировать увеличение расходов на инвестиции до нового равновесного состояния рынка. Однако у кейнсианцев существует такое понятие, как парадокс бережливости, сбережения приводят к снижению инвестиций. С ростом накопления капитала снижается предельная эффективность его функционирования, так как все более и более сужается круг альтернативных возможностей высокоприбыльных капиталовложений. Увеличение сбережений означает сокращение расходов на потребление, это, в свою очередь, вызывает сокращение совокупного спроса и объема ВВП, а следовательно к сокращению дохода. Макроэкономическое равновесие невозможно без учеба сбережения и инвестиций, так как эти категории входят в понятие доходов, а доходы в свою очередь составляющая часть образования совокупного спроса в макроэкономике.

Заключение

макроэкономический инвестиционный совокупный спрос

В рамках рыночной экономики возникает необходимость проведения анализа, основанного на динамике основных макроэкономических показателей. На основе такого анализа можно сделать вывод об экономическом росте, стабильности и направлении экономической политики государства.

Исходными моментами в экономике являются совокупный спрос, совокупное предложение и их равновесие. Теория равновесия совокупного спроса и предложения имеет и достоинства и недостатки, её достоинства заключаются в том, чтобы через активизацию и стимулирование совокупного спроса воздействовать на производство и предложение товаров и услуг, и достигнуть равновесия на товарном и денежном рынках. Теория равновесия предусматривает ограниченное вмешательство государства в экономическую жизнь. Она дает возможность объединить рыночную самоорганизацию и государственное регулирование, теория имеет прямой выход на практику. Она представляет не просто пересмотр теоретических положений, а обосновывает практические рекомендации, направленные на регулирование воспроизводственного процесса, снижение уровня безработицы и инфляции, выбор направления государственной экономической политики.

Недостатки же теории равновесия совокупного спроса и предложения заключаются в том, что она построена без учета специфических особенностей той или иной национальной экономики. В последнее время становятся всё более популярными идеи, основанные на признании необходимости построения национальной модели с учетом цивилизационной специфики.

Необходимо взять все самое ценное, что накоплено в экономической теории, адаптировать это к специфическим российским условиям и направить на то, чтобы Россия превратилась в сильную экономическую державу, граждане которой имели бы высокий уровень жизни.

Литература

1. Бродская Т.Г., Видяпин В.И., Громыко В.В. и др. Экономическая теория: Учеб.пособие. М., 2008. С.208.

2. В.И. Видяпин, А.И. Добрынин, Г.П. Журавлева, Л.С. Тарасевич. Экономическая теория. М., 2003. С.413.

3. Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической теории. Киров, 2007. С.369.

4. Белова В.Л. Введение в макроэкономику. М., 2001. С.20.

5. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. Т.2. М., 1993.С.313.

6. Киселева Е.А. Макроэкономика: Курс лекций. М., 2007. С.92.

Размещено на Allbest.ru

...Подобные документы

Совокупное предложение: сущность, виды. Кривая совокупного предложения, его факторы. Совокупный спрос, его структура и факторы, его определяющие: ценовые и неценовые. Кенсианская и классическая модели макроэкономического равновесия, причины его нарушения.

курсовая работа , добавлен 14.07.2012

Сущность совокупных спроса и предложения. Специфика экономики. Основные факторы, влияющие на макроэкономическое равновесие. Факторы роста ВВП и уровня жизни населения. Влияние теневой экономики и коррупции на макроэкономическое равновесие в Украине.

курсовая работа , добавлен 14.02.2010

Совокупный спрос и его характеристика. Модель изменения совокупного спроса, последствия его увеличения. Неценовые факторы совокупного предложения. Общее равновесие на национальном рынке, эффект "храповика". Восстановление равновесного объема производства.

презентация , добавлен 08.08.2013

Понятие совокупного спроса, его ценовые и неценовые факторы. Три сегмента кривой совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие совокупного спроса и предложения. Роль государства в классической и кейнсианской моделях. Проявление эффекта храповика.

курсовая работа , добавлен 13.12.2009

Изменение составных элементов структуры валового продукта, сопоставимое с изменением неценовых факторов совокупного спроса. Его ценовые факторы. Особенности очертания кривой совокупного предложения. Модель взаимодействия совокупного спроса и предложения.

реферат , добавлен 30.03.2015

Понятие, признаки и условия макроэкономического равновесия. Роль государства в современной рыночной экономике. Совокупное предложение и совокупный спрос в классической модели макроэкономического равновесия. Анализ кейнсианской модели "доходы-расходы".

дипломная работа , добавлен 08.12.2015

Общее понятие про совокупный спрос. Ценовые, неценовые факторы. Равновесие совокупного спроса и предложения. Частичное и реальное экономическое равновесие. Кейсианская модель общего равновесия: модель "доходы – расходы"; мультипликатор; акселератор.

курсовая работа , добавлен 20.11.2010

Совокупный спрос, факторы его определяющие. Совокупное предложение: классическая, кейнсианская модели. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса предложения. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию. Шоки спроса и предложения.

презентация , добавлен 22.01.2016

Макроэкономическое равновесие как цель экономической политики любого государства. Совокупный спрос и совокупное предложение, их структура и определяющие факторы. Макроэкономический анализ особенности совокупного спроса и совокупного предложения в России.

курсовая работа , добавлен 30.09.2009

Понятие совокупного спроса и его составляющие факторы изменения спроса. Классическая теория макроэкономического равновесия. Основные факторы изменения предложения. Макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS". Кейнсианская модель общего равновесия.