Рынок: понятие, основные черты и функции.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕКСИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра общей экономической теории

Политическая экономия

Курсовая работа

на тему: Собственность в экономической системе

Выполнила:

студентка группы

Зачётная книжка №

Проверила:

Харьков 200 6

1. Теория собствености

1.1. Трактовка определений собственности

1.2. Сущность и структура отношений собственности в рыночной экономике

Я решила рассмотреть данную тему из всех предложенных тем, так как тема собственности актуальна как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В экономической мысли долгое время господствовало представление, что собственность – отношение человека к вещи, власть человека над вещью. Его возможность, распоряжаться, использовать материальные условия своего существования. При этом стремление человека к обладанию вещами выступало как неотъемлемый, природный инстинкт.

Однако по мере накопления и углубления знаний о законах развития общества представления о собственности стали меняться в сторону все большего признания не природной, а социальной ее основы.

С проблемой собственности теснейшим образом связано правильное понимание и использование категории “экономический интерес”. Под экономическими интересами понимается стремление людей к удовлетворению своих объективных материальных потребностей. В любом обществе имеет место сложнейшее сплетение экономических интересов. В значительной степени они выступают как социальные противоположности. Так, частные владельцы заинтересованы в росте прибыли за счет сокращения заработной платы наемных работников. Напротив, рабочие заинтересованы в росте заработной платы, невзирая на уменьшение прибыли. Противоречия экономических интересов ярко проявляются во всех формах конкурентной борьбы. Проблема экономических интересов теснейшим образом связана с принципами реализации прав собственности, т.е. какие и сколько духовных и материальных благ достанется собственнику средств производства.

Целью данного курсового проекта является исследование сущности и проблем существования собственности в экономической системе.

Целью этого курсового проекта является рассмотрение института собственности как составляющей части экономической системы.

Задачами этого курсового проекта является рассмотрение следующих вопросов:

Формы и виды собственности и их особенности в Украине;

1.1. Трактовка определений собственности

Конституция Украины провозглашает, что каждый имеет право распоряжаться своей собственностью. Тем самым, закрепляя право человека на собственность, этот документ закрепляет право человека на экономическую свободу.

Вся история современной цивилизации - это история развития частной собственности, изменения её экономических форм и их закрепления посредством правовых норм.

Вместе с разложением первобытного общества и возникновением государства и семьи возникает и частная собственность. Частная собственность рабовладельческого типа означает присвоение рабовладельцами в качестве средства производства не только орудий труда, но и человека. В это же время формируется "священное право" частной собственности, которое гарантирует гражданские права свободным индивидам, не рабам.

Рабы же выступают как объект частной собственности и являются в рамках этой исторической формы производства не более как полностью бесправными "говорящими орудиями".

Феодальная частная собственность характеризуется закреплением крестьянина за феодалом, который наравне с землёй как основным средством служит объектом его (феодала) эксплуатации. Юридически эти производственные отношения выступают в форме крепостного права.

При капитализме характер и способ соединения работника со средствами производства осуществляется посредством экономического принуждения через продажу рабочей силы юридически свободного лица, однако лишённого любой собственности, кроме рабочей силы. Буржуазное общество как общество юридически свободных лиц, граждан становится гражданским обществом, защищающим права каждого как гражданина и собственника.

Дальнейшая эволюция частной собственности (конец 19-20 вв.) связана с процессом обобществления производства и возникновения на этой основе новых социально-экономических форм. Так, развитие кооперирования и акционирования приводит к тому, что в частной собственности развиваются элементы коллективности; собственность, оставаясь по форме частной, постепенно становится объектом присвоения не одного субъекта, а нескольких. Особенно ярко это видно на примере акционерных обществ, ибо владельцами акций, т.е. в определённой мере собственниками, становятся сотни и даже тысячи индивидов.

Соответственно меняется и социальная структура общества, определяющее значение приобретает средний класс (50-70% населения), имеющий собственность в форме недвижимости (собственный дом, квартира, земля) и дорожащий ею.

Эволюция капиталистической частной собственности проявляется также в формировании и успешном развитии государственной собственности, которая, с одной стороны, служит интересам господствующего класса, буржуазии, а с другой - в рамках гражданского общества, призванного защищать права всех своих граждан, всё более социально ориентирована, т. е. направлена на защиту общенациональных интересов.

Существует множество определений понятия «собственность», при чём, они несколько отличаются в разных отраслях: в экономике, в праве, в философии и тому подобное. В наиболее общем виде собственность можно охарактеризовать как отношение к вещи как к своей.

Собственность – это совокупность отношений отдельных индивидов, групп людей и их ассоциаций к вещам, как к своим, и отношений между людьми по поводу принадлежности вещей.

Права собственности - это установленные законом правила, которые определяют, какими вещами может пользоваться или распоряжаться то или иное лицо, также условия, при которых такое использование или распоряжение может быть осуществлено.

Понятие собственности включает в себя три основных элемента: владение, пользование, распоряжение. Право владения означает юридически обеспеченную возможность собственника властвования над этой вещью. Владение может быть законным, то есть имеющим правовое основание, и не законным. Правом пользования признаётся юридически обеспеченная возможность собственника извлекать из принадлежащего ему имущества полезные свойства для удовлетворения личных и имущественных потребностей. Правом распоряжения признаётся юридически обеспеченная возможность решать судьбу вещей.

Для наглядной характеристики права собственности можно привести экономический пример: человек покупает земельный участок и, при этом, получает право собственности на него, теперь они им законно владеет; он использует его для сдачи в аренду сельскохозяйственному предприятию, извлекая из этого выгоду в виде ренты; по истечение срока аренды, он может продать участок, таким образом распорядившись им.

Таким образом, формируется экономико-правовое определение собственности:

Собственность – это принадлежность материальных, духовных ценностей, денежных средств определённым лицам – собственникам; юридическое право на такую принадлежность, на владение, использование и распоряжение объектом собственности.

Как экономическая категория собственность – это отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела и передела объектов собственности. При этом первостепенное значение имеет форма собственности на средства производства (землю, орудия и предметы труда). Способ присвоения средств производства определяет характер всей совокупности производственных отношении. Реальное содержание собственности как экономической формы производства закрепляется юридическими принципами владения, пользования, распоряжения.

Собственность как экономическое явление представляет собой совокупность несуществующих вне связи между собой таких элементов:

1) объекты собственности;

2) субъекты собственности;

3) отношения собственности;

Объекты (имеющие материально-вещественное содержание) – присваиваемые, находящиеся в распоряжении людей вещи: факторы производства жизненных благ. Субъекты или носители отношений собственности - это люди, их различные объединения и ассоциации, присваивающие, владеющие и распоряжающиеся объектами собственности.

Отношения собственности – это совокупность отношений между людьми по поводу принадлежности вещей и других объектов собственности. Отношения собственности берут свое начало в производстве. Производство – это не только процесс создания жизненных благ, это также процесс их присвоения людьми, в соответствии с их участием в производстве.

Собственность является не только результатом и одной из существенных черт производства, а и в связи с непрерывностью производственных процессов, она является непременной предпосылкой производства.

Собственность – сложная и многогранная категория, которая выражает всю совокупность общественных отношений: экономических, социальных, правовых, политических, национальных, морально-этических, религиозных и др. Она занимает центральное место в экономической системе, поскольку определяет способ соединения работника со средствами производства, цель функционирования и развития экономической системы, социальную и политическую структуру общества, характер стимулов трудовой деятельности и способ распределения результатов труда (рис. 2.2).

Выражая самые глубокие связи и взаимозависимости, собственность, таким образом, раскрывает сущность социально-экономического бытия общества.

Основой производства и воспроизводства, а также формирования на их основе экономической системы является собственность на средства производства.

Рисунок 2.2 – Собственность в экономической системе

Отношения собственности – это отношения между людьми по поводу пользования, распоряжения, владения и присвоения-отчуждения материальных или духовных благ. Не нужно путать отношения между людьми по поводу присвоения и отношение человека к вещи. Вещь является лишь объектом собственности.

Субъектами могут выступать отдельный человек, группы людей (коллективы) или общество в целом. Как правило, в последнем случае конкретным собственником выступает государство.

Собственность является основой всех производственных отношений, так как производство организует только собственник средств производства (или тот, у кого есть деньги на их покупку) ради реализации своих конкретных целей. Распределение созданного продукта идет также в интересах собственника, этим же интересам служит и обмен. Заключительным моментом служит потребление, в процессе которого реализуются конкретные цели собственника.

Собственность – это совокупность отношений между хозяйствующими субъектами по поводу присвоения средств производства и его результатов.

Отношения присвоения охватывают все сферы воспроизводственного процесса – от производства до потребления. Исходным моментом присвоения является сфера производства. Именно здесь создается объект собственности и его стоимость. Кому принадлежат средства производства, тот и присваивает результат производства. После этого процесс присвоения продолжается через сферы распределения и обмена, которые выступают как вторичная и третичная формы присвоения.

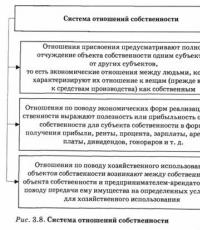

Отношения собственности образуют определенную систему, которая содержит в себе три вида отношений (рис. 2.3):

Отношения по поводу присвоения объектов собственности;

Отношения по поводу экономических форм реализации объектов собственности (т. е. получение с них дохода);

Отношения по поводу хозяйственного использования объектов собственности.

Рисунок 2.3 – Система отношений собственности

Собственник может сам использовать свой объект собственности в хозяйственных целях. В таком случае он одновременно выступает в двух ипостасях (лицах): как собственник и как хозяйствующий субъект. Ныне, когда производство чрезвычайно усложнилось и приобрело значительный общественный характер, главным лицом хозяйственной жизни становится не собственник, а субъект, который использует для производства чужую собственность на правах аренды, лизинга, концессии, кредита. Таким образом, появляются два субъекта: субъект-собственник и субъект-хозяйственник, которые распределяют между собой полномочия и функции.

Отношения собственности реализуются через объекты и субъекты собственности.

Объекты собственности – это все то, что можно присваивать или отчуждать:

Средства производства во всех сферах экономики;

Недвижимость (дома и сооружения, отделенные водные объекты, многолетние насаждения и т. п.);

Природные ресурсы (земля, ее недра, леса, воды и т. п.);

Предметы личного и домашнего потребления;

Деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы и изделия из них;

Интеллектуальная собственность, т. е. интеллектуально-духовные и информационные ресурсы и продукты (произведения литературы и искусства, достижения науки и техники, открытия, изобретения, ноу-хау, информация, компьютерные программы, технологии и т. п.);

Культурные и исторические ценности;

Рабочая сила.

Субъекты собственности – это персонифицированные носители отношений собственности:

Отдельное физическое лицо (индивидуум) – человек как носитель имущественных и неимущественных прав и обязанностей;

Юридические лица – организации, предприятия, учреждения, объединения лиц всех организационно-правовых форм;

Государство в лице органов государственного управления, муниципалитеты (органы местного управления и самоуправления);

Несколько государств или все государства планеты. Собственность имеет и правовой аспект, выступая как юридическая категория. Юридический аспект собственности реализуется через право собственности.

Право собственности – это совокупность узаконенных государством прав и норм экономических взаимоотношений физических и юридических лиц, которые возникают между ними по поводу присвоения и использования объектов собственности.

Благодаря этому экономические отношения собственности приобретают характер правоотношений, т. е. отношений, участники которых выступают как носители определенных юридических прав и обязанностей.

Право собственности определяется еще со времен римского права тремя основными правомочиями – владение, пользование и распоряжение. Это так называемая триада прав собственности (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – Совокупность правомочий собственника

Соответственно, полная реализация прав собственности возможна лишь при наличии и взаимосвязи отношений владения, пользования и распоряжения. Субъекты, которые временно получают право на владение и пользование чужой собственностью (например, арендатор) без права на распоряжение, не являются полными собственниками.

Итак, между собственностью как экономической категорией и как юридической категорией существует тесная взаимосвязь.

Собственность как юридическая категория выражает законодательное закрепление экономических отношений между физическими и юридическими лицами по поводу владения, пользования и распоряжения объектами собственности через систему юридических законов и норм.

Существуют два основных типа собственности: частная и общественная.

Частная собственность – это такой тип собственности, когда исключительное право на владение, пользование и распоряжение объектом собственности и получение дохода принадлежит частному (физическому или юридическому) лицу.

Частный тип собственности выступает как совокупность индивидуально-трудовой, семейной, индивидуальной с использованием немного труда, партнерской и корпоративной форм собственности.

Общественная собственность означает общее присвоение средств производства и его результатов. Субъекты общественной собственности относятся друг к другу как равноправные совладельцы. В этих условиях основной формой индивидуального присвоения становится распределение дохода, а мерой его распределения – труд .

Общественная собственность существует в двух формах: государственной и коллективной.

Лекция 3

Производство, его сущность и роль в жизни общества – 2 часа

План лекции:

3.2 Использование экономических ресурсов. Экономический выбор

3.3 Формы организации общественного производства. Простое и развитое товарное производство

Общественное производство – это совокупная организованная деятельность людей по преобразованию веществ и сил природы с целью создания материальных и нематериальных благ, необходимых для их существования и развития.

Любому производству, независимо от его социальной формы, присущи определенные общие признаки (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Основные черты общественного производства

В любом обществе индивидуальные производители только внешне выступают независимыми и изолированными друг от друга. Реально же субъекты хозяйствования объединены взаимными связями как производители и потребители при приобретении орудий труда, сырья, материалов и реализации готовой продукции. Вся эта система хозяйственных связей базируется на общественном разделении труда, создает единый экономический организм под названием общественное производство. Отдельный производитель, вырванный из данной системы взаимосвязи, не может быть "настоящим" производителем, который соответствовал бы его экономической природе.

Важнейшими элементами процесса производства в любом обществе являются труд, предметы труда, средства труда (рис. 3.2).

Труд – сознательная целесообразная деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных благ с целью удовлетворения своих потребностей.

Труд выступает как процесс функционирования рабочей силы.

Рабочая сила – это совокупность физических и интеллектуальных способностей человека, которые он использует в процессе труда. Иными словами, рабочая сила – это способность к труду, а труд является процессом функционирования рабочей силы.

Предметы труда – это все то, на что направлен труд человека и что представляет собой материальную основу будущего продукта (сырье, материалы и др.).

Средства труда – это все то, с помощью чего человек воздействует на предметы труда (машины, оборудование, инструменты и др.).

Совокупность предметов труда и средств труда составляют средства производства, которые являются важнейшим элементом производительных сил общества или экономическими ресурсами, существующими отдельно от собственников этих ресурсов.

Рисунок 3.2 – Основные элементы процесса производства

Поскольку результатом процесса общественного производства является создание материальных и нематериальных благ" то структурно оно делится на две больших сферы: материальное и нематериальное производство (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Сферы общественного производства

Между сферами материального и нематериального производства существует тесная взаимосвязь и взаимодействие. Сфера материального производства создает материально-техническую базу для функционирования как самой себя, так и сферы нематериального производства. В свою очередь сфера нематериального производства, удовлетворяя потребности людей в образовании, лечении, спорте, туризме, культурном, эстетическом, моральном развитии, тем самым создает условия для нормального воспроизводства всех работников, в том числе и сферы материального производства.

Собственность – это отношение между людьми, классами и социальными группами общества, а также хозяйствующими субъектами по поводу присвоения ресурсов, условий производства, технического и технологического, научного и интеллектуального потенциала, произведенных в обществе материальных и духовных ценностей.

Собственность проявляется и как экономическая, и как юридическая категория. Как экономическая категория собственность проявляет себя тем, что эти отношения определяют формы хозяйствования, нормы распределения доходов, степень и характер удовлетворения экономических и социальных запросов людей.

Юридическая определенность отношений собственности выражается в том, что посредством юридических законодательных актов устанавливаются правовые нормы, регламентирующие отношения между людьми, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, принадлежащим различным субъектам собственности. Посредством этих правовых норм собственность как экономическое отношение приобретает юридическое оформление. Оно проявляется в том, что различные субъекты собственности получают юридическое право распоряжаться ею.

Собственность – основа экономической системы и эту системообразующую функцию она выполняет в том случае, если реализуется экономически. Важнейшими формами экономической реализации собственности выступают доход (домохозяев и фирм); прибыль предпринимателей, ссудный процент, рента, дивиденд и другие формы приращения имущества. Это происходит благодаря тем субстанциям, через которые проходит собственность – присвоению, отчуждению, распоряжению, владению и пользованию ею.

Присвоение – это процесс экономического и юридического закрепления ресурсов, имущества, средств производства, материальных благ и услуг, различных видов доходов за хозяйствующим субъектом или физическим лицом. Присвоение предполагает наличие двух сторон отношений собственности: субъектов и объектов присвоения. В качестве субъектов присвоения выступают физические и юридические лица, а объектами присвоения являются ресурсы, производственное оборудование, объекты производственной и социальной инфраструктуры, финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности и т.д.

Существенной стороной собственности выступает распоряжение . Распоряжаться объектами собственности может только реальный собственник, обладающий юридическим правом на это. Он может продать собственность, пустить ее в хозяйственный оборот, осуществить дарение или наследование, сдать в аренду и т.д. Иные лица, если они не наделены определенными полномочиями, сделать это не могут.

Владение предполагает возможность совершать в течение определенного срока хозяйственные действия над объектами собственности: пользоваться зданиями, оборудованием, техникой, кредитом, возделывать землю и т.д.

Пользование означает извлечение из объектов собственности их полезных свойств с целью производства материальных благ или оказания услуг. Пользование вещами предполагает в конечном счете потребление этих вещей или изготовленных из них изделий.

По мере развития общества совершенствовались отношения собственности, принимая самые разнообразные типы и формы.

Под типом собственности понимается качественно особый этап в развитии собственности, а под ее формой – специфический характер принадлежности материальных факторов и результатов общественного производства его основным субъектам. Взаимосвязь между типами и формами собственности показана на таблице 2.

Таблица 2 – Типы и формы собственности

Тип и форма собственности находятся в непосредственной зависимости, предопределяются конкретно–историческими условиями общественной жизни. При этом тип собственности обусловлен существованием определенной социально–экономической системы Традиционно такая классификация типов собственности называется формационной, хотя и не совпадает с ней полностью.

Типам собственности соответствуют различные формы собственности. Частная собственность имеет место там, где средства и результаты производства принадлежат отдельным лицам. Коллективная (групповая) собственность выражает коллективное единство труда и собственности, т. е. такое их состояние, при котором каждый член коллектива является собственником средств производства и производимой продукции. Общественная собственность представляет совместное достояние, принадлежность тех или иных объектов всему обществу. Эта форма собственности выступает, как правило, в форме государственной собственности.

В условиях рыночной экономики, где господствующей является частная собственность, государственная собственность может возникать в результате:

национализации (переход имущества из частной собственности в государственную), осуществляемой, как правило, методом выкупа);

строительства новых объектов за счет средств государственного бюджета;

покупки государством контрольного пакета акций частных компаний.

Каждая форма собственности существует в нескольких видах в зависимости от характера субъектов собственности (таблица 3).

Таблица 3 – Классификация видов собственности

|

а) по форме присвоения |

||

|

Индивидуальная Личное подсобное хозяйство, трудовое хозяйство, индивидуальная трудовая деятельность, личная собственность. |

Коллективная Кооперативы, коллективные предприятия, арендные предприятия, товарищества, акционерные предприятия, ассоциации и т. д. |

Государственная Общегосударственная, муниципальная, образования на территории государства. |

|

б) по форме права собственности |

||

|

Частная Граждан, юридических лиц (предприятий, объединений, организаций). |

Государственная Федеральная, республик и других образований в составе государства, муниципальная. |

Совместная Совместных предприятий и организаций |

Каждая форма собственности имеет свои сферы наиболее эффективного применения.

Государственная собственность функционирует успешно в сферах с ограниченными возможностями рыночного стимулирования. Акционерная и коллективная собственности целесообразны в случаях, когда требуется концентрация средств. Акционерная собственность – это групповая собственность, которая создается путем выпуска и реализации ценных бумаг. Коллективная и кооперативная собственность – это долевая собственность, которая предполагает коллективно–групповой характер присвоения, совместное владение, пользование и распоряжение факторами и результатами производства. Особенностью такой собственности является то, что, хотя она делится на доли, единым и единственным собственником является коллектив (группа) собственников в целом. Отдельные члены утрачивают право собственности на передаваемое в виде вкладов имущество. Частная собственность используется там, где необходимые средства для хозяйственной деятельности могут быть заработаны и накоплены индивидуально.

Форма собственности на экономические ресурсы и способ координации экономической деятельности являются основными признаками общественно–экономических систем.

Экономическая система представляет особый механизм, созданный для решения двухсторонних проблем редкости и выпуска. Поскольку экономические ресурсы ограничены по сравнению с потребностями общества в товарах и услугах, необходимы определенные способы их размещения между альтернативными направлениями использования.

Экономическая система состоит из множества экономических агентов, которые можно свести к трем группам: фирмы, домохозяйства, государство.

Фирма – это экономический агент, который производит товары и услуги для продажи. Фирма обладает технологической и организационной целостностью. В экономической теории под фирмой понимается не только предприятия, зарегистрировавшиеся в качестве юридического лица, а любой экономический агент, который производит товары и оказывает услуги для домохозяйств, других фирм, государства. Фирмой является завод, производящий военную технику, частная мастерская по ремонту часов, банк, магазин и т.д.

Домашние хозяйства занимают в экономической системе двойственное положение. С одной стороны они являются владельцами экономических ресурсов, от продажи которых получают доход. С другой стороны они расходуют полученные доходы на приобретение товаров и услуг. Основным мотивом поведения домохозяйств в экономической системе является максимизация полезности приобретаемых благ и максимизация доходов от принадлежащих им факторов производства.

Доходы домашних хозяйств (населения) могут выступать в виде заработной платы (от продажи рабочей силы), ренты (от сдачи земли в аренду), арендной платы, дивидендов и процентов по ценным бумагам, прибыли от предприятий, где они являются совладельцами. Расходы домашних хозяйств распределяются на три вида: налоги, личное потребление и сбережения.

Налоги – это безвозмездное платежи в государственную казну. Система налогообложения играет важную роль в любом государстве, и является сложным механизмом, действие которого определяется множеством факторов.

Размеры и структура потребительских расходов зависят от уровня доходов, социального слоя, природно-климатических условий, традиций общества и т.д. В свою очередь расходы влияют на масштабы и структуру общего объема производства страны. Потребительские расходы подразделяются на товары и услуги. В свою очередь товары могут быть длительного и кратковременного пользования.

Спрос на товары длительного пользования менее стабилен по сравнению с потребностями в товарах кратковременного пользования в связи с тем, что они служат не один год и цены на них намного выше, чем на товары кратковременного пользования. Кроме того, спрос на товары длительного пользования более зависим от уровня доходов населения.

Услуги – это обслуживание потребителей врачами, адвокатами, парикмахерами, учителями. Услуги могут быть жилищные и услуги досуга (отдыха) и т.д.

Сбережения представляют собой ту часть доходов домашних хозяйств, которая остается после уплаты налогов и не потребляется. Эти доходы вкладываются в страховые полисы, облигации, акции и другие финансовые активы. Причины сбережений многочисленны и разнообразны, но сводятся в основном либо к защите доходов от инфляции, либо к спекуляции.

Возможность делать сбережения зависит от размеров дохода. Если доход низкий, то домохозяйства будут расходовать на потребление часть своих сбережений, или брать кредит, займы за счет будущих сбережений.

Государство как третий субъект экономической системы в смешанной экономике выполняет следующие функции:

1) обеспечение правовых основ и предоставление услуг для эффективного функционирования экономики;

2) воздействие на динамику и структуру национального продукта, уровень занятости и инфляцию посредством дифференциации налоговых ставок, регулирования цен, законодательного определения минимума заработной платы, субсидирования потребителей и производителей, осуществления государственных закупок и государственного предпринимательства;

3) перераспределения доходов с целью сокращения уровня неравенства в доходах.

Рассмотрим государственный сектор экономики, выполняющий эти функции. Он включает в себя государственные предприятия и учреждения, находящиеся в экономических отношениях с частными фирмами и домашними хозяйствами. Государственные предприятия – это такие предприятия, основная доля капитала которых принадлежит государству. Они выполняют те же функции в экономике, что и частные фирмы, только стратегию их поведения на рынке контролирует государство. Государственные предприятия так же выступают продавцами на рынке товаров и услуг и покупателями на рынке ресурсов.

Государственные учреждения предназначены для удовлетворения общегосударственных и социальных потребностей. К общегосударственным потребностям относятся потребности в управлении государством, в защите его границ, защите населения от преступных посягательств и от негативных последствий развития экономики, в поддержании определенного уровня образования, здравоохранения, в сохранении и развитии культуры.

Экономическая система – упорядоченная совокупность социально–экономических и организационных отношений между производителями и потребителями благ и услуг.

Исходя из этого различают традиционную, командную, рыночную и смешанную экономику.

Традиционная экономика основана на господстве традиций и обычаев в хозяйственной деятельности. Техническое, научное и социальное развитие в таких странах весьма ограничено, т.к. оно вступает в противоречие с хозяйственным укладом, религиозными и культурными ценностями. Эта модель экономики была характерна для древнего и средневекового общества, но сохраняется и в современных слаборазвитых государствах.

Командная экономика обусловлена тем, что большинство предприятий находится в государственной собственности. Они осуществляют свою деятельность на основе государственных директив, все решения о производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и услуг в обществе принимаются государством. Сюда относят СССР, Албанию и т.д.

Рыночная экономика определяется частной собственностью на ресурсы, использованием системы рынков и цен для координации экономической деятельности и управления ею. В экономике свободного рынка государство не играет никакой роли в распределении ресурсов, все решения принимаются рыночными субъектами самостоятельно, на свой страх и риск. Сюда обычно относили Гонконг.

Сравнивая рыночную экономику с командно-административной можно выделить два основных признаков отличия, которые представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика рыночной и командной экономических систем по двум основным признакам

В сегодняшней реальной жизни нет примеров чисто командной или чисто рыночной, полностью свободной от государства экономики. Большинство стран стремятся органически и гибко сочетать рыночную эффективность с государственным регулированием экономики. Такое объединение образует смешанную экономику.

Смешанная экономика представляет такую экономическую систему, где и государство, и частный сектор играют важную роль в производстве, распределении, обмене и потреблении всех ресурсов и материальных благ в стране. При этом регулирующая роль рынка дополняется механизмом государственного регулирования, а частная собственность сосуществует с общественно–государственной.

В современных условиях все больше находит место сочетание двух типов экономических систем – рыночной и командной. Это позволяет использовать достоинства этих систем и, в какой–то степени, нейтрализовать их недостатки. Имеются страны, в которых преобладает рыночный механизм регулирования, а государственная собственность, как и государственное вмешательство в экономику, играют менее значительную роль. К ним относятся США и многие страны Западной Европы.

Но есть и такие страны, где государство активно участвует в управлении экономикой в условиях рынка, ставя перед собой определенные цели развития и используя различные методы управления. Среди этих стран можно выделить две основные модели смешанной экономической системы.

Одна из этих моделей отражает экономическую систему Японии, достигшей в послевоенный период высоких темпов развития. Другая модель – это экономическая система Швеции, в целевых установках которой преобладают социальные цели.

Таблица 5 – Основные черты японской и шведской моделей экономики

|

Японская модель |

Шведская модель |

|

1. Глобальная цель – высокие темпы экономического роста с последующим достижением социальных результатов. |

1. Глобальная цель– решение социальных проблем. |

|

2. Государственные планы экономического развития, имеющие рекомендательный (необязательный) характер, но способствующие более пропорциональному и эффективному развитию. |

2. Активное участие государства в обеспечении экономической стабильности и перераспределении доходов, создание для этого значительных общественных (государственных) фондов потребления. |

|

3. Сохранение обычаев и традиций наряду с активным изучением и внедрением передового опыта других развитых стран. |

3. Высокий уровень обеспечения гражданских прав, социальной справедливости. |

Экономическую систему, в которой все большее значение приобретают социальные цели (бесплатное здравоохранение, образование сохранение и развитие культуры, выравнивание уровня доходов между слоями населения и др.), называют социально ориентированной экономикой.

В России с начала 90-х годов осуществляется переход от командной экономики к смешанной. Концепция перехода включает в себя три этапа: создание предпосылок рыночных отношений; создание условий формирования рыночной инфраструктуры и создание условий функционирования рыночного механизма.

Вопросы для подготовки к занятию:

Определите понятие собственности как экономической категории.

Расшифруйте понятия «субъект» и «объект» собственности. Приведите примеры.

Какие типы, формы и виды собственности выделяют в рамках экономической науки. Охарактеризуйте их.

Какая форма собственности обеспечивает наибольшую эффективность производства?

Назовите типы экономических систем.

В чем особенности командного типа экономики?

В чем особенности рыночного типа экономики?

В чем преимущества и недостатки командной экономической системы?

В чем преимущества и недостатки плановой экономической системы?

Кто может быть собственником ресурсов в различных экономических системах?

Тесты

Выберите правильный ответ из предложенных и прокомментируйте его

Понятие, сущность и структура экономической системы общества. Классификация экономических систем.

Как известно, одним из важнейших научных методов является системный подход, который в полной мере может быть применен при исследовании экономических процессов, явлений в их сложной взаимосвязи и взаимозависимости.

В самом общем значении термин «система» (от греч. « systema » – целое, составленное из частей) означает множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство.

С учетом этого экономическая система может быть определена как упорядоченная совокупность хозяйственных связей и отношений, которые устанавливаются в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных и нематериальных благ. При таком подходе должны выделяться субъекты и объекты экономических отношений, различные формы связей между ними.

На сегодня в российской и зарубежной литературе не существует единого определения понятия экономической системы. Как правило, авторы указывают на наличие определенной совокупности механизмов и институтов, обеспечивающих функционирование производства, распределение доходов и потребление в определенных территориальных рамках. Иногда в определение включают более широкий круг факторов, определяющих экономическое поведение участников (законы и правила, традиции и убеждения, позиции и оценки).

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая система – сложное многомерное образование, обладающее целостностью и единством всех ее составных частей (элементов).

В принципе, термин «экономическая система» применяется на разных уровнях анализа. В этом смысле экономической системой можно считать и самые простые образования (например, отдельные домашние хозяйства или хозяйствующие субъекты), однако наиболее часто этот термин применяется в рамках макроэкономического подхода, когда рассматриваются закономерности функционирования национального хозяйства в целом.

Любая экономическая система предполагает определенный уровень развития общественного производства, поэтому обычно она характеризуется в двух аспектах:

- Технико-технологический – выражает отношения «человек – природа», т.е. предполагает те отношения, которые обозначаются категорией «производительные силы»;

- Социально-экономический – выражает отношения между людьми, включает те отношения, которые обозначаются категорией «производственные отношения».

Экономическая система имеет сложную структуру, но при этом все ее составные элементы соподчиняются целому.

С практической точки зрения, целесообразно выделение отдельных подсистем (например, финансовая система, промышленность, аграрный сектор и т.п.), которые имеют определенное собственное содержание, но в единстве образуют новое качество экономической системы (целое нетождественно простой сумме свойств отдельных элементов). Между подсистемами существует система связей, определяющих характер их субординации (соподчинения).

В целом экономическая система отражает особую структуру общества, возникающую из практики хозяйствования в конкретных условиях. В ней представлены хозяйственные навыки, традиции, духовное состояние народа, господствующие у него ценности и своеобразие понимания им мира. На первый взгляд, это не предполагает наличия одинаковых систем (они всегда конкретны, идентичны культуре, которую отражают), тем не менее, можно попытаться выделить некоторые общие признаки, черты и свойства, построить классификацию экономических систем.

Развитие общественного производства, открытость экономических систем для постоянного обмена с внешней средой способствуют обогащению оригинала новым материалом, что вызывает потребность во внутрисистемных изменениях. Результатом их может стать обновленная модель экономики. В экономической науке используется понятие «экономическая модель» – слепок с реальной действительности, результат познания, в той или иной степени соответствующий оригиналу.

В ходе исторического развития человеческого общества сложились несколько типов (моделей) экономических систем, различающихся, прежде всего, путями и способами решения главных экономических проблем (что, как и для кого производить) 1 . Более конкретными отличительными признаками, по которым их можно сопоставлять, сравнивать, являются:

- преобладающие формы и виды собственности,

- экономическая власть и способы ее осуществления,

- формы хозяйствования,

- место и роль рынка и рыночных отношений,

- характер государственного регулирования экономической жизни.

- Чистый капитализм (рыночная экономика) – это экономическая система, отличительными признаками которой являются частная собственность, свободная конкуренция и ценообразование на рынках на основе законов спроса и предложения, приоритет личного корыстного интереса (стремление максимизировать свой доход), минимальный уровень экономической власти отдельных субъектов (невозможность кардинально повлиять на рыночную ситуацию), минимальная степень государственного вмешательства в экономику. Лучше всего данный тип экономической системы описан А.Смитом, который провозгласил закон «невидимой руки», т.е. саморегуляции рыночного механизма, когда стремление извлечь собственную выгоду одновременно приводит к обеспечению интересов всего общества. В завершение следует заметить, что термин «чистый капитализм» – условный, используется только в теории, в действительности имел место капитализм свободной конкуренции. Более того, сегодня «чистый капитализм» – еще больший абсурд, чем «чистый социализм».

- Командная экономика (коммунизм) – экономическая система, в которой реализованы противоположные начала: жесткая централизация экономической власти у государства – главного субъекта хозяйственной жизни, в том числе по использованию ресурсов на всех уровнях; поведение субъектов детерминировано общегосударственными целями, общественный интерес доминирует над частным. Все ресурсы находятся в собственности государства, недоступны для свободного использования и распределяются директивным путем согласно планам. В итоге производство нередко приобретает автономный характер, не обеспечивает удовлетворение общественных потребностей, тормозится технический прогресс и наступает застой в экономике.

- Смешанная система – экономика, в которой имеет место сочетание некоторых свойств первой и второй систем. Смешанная система сформировалась во многих промышленно развитых странах, где эффективный рыночный механизм дополняется гибким контурным государственным регулированием. Роль государства сводится, прежде всего, к созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, совершенствования рыночной инфраструктуры, обеспечению определенных социальных гарантий для населения, решению общенациональных проблем и задач. В целом, данный тип экономической системы позволяет сочетать достоинства рыночного механизма с государственным регулированием, устраняющим «провалы» рынка, сводящим к минимуму его негативные для общества эффекты.

- Традиционная экономика – данный тип экономической системы следует рассматривать обособленно, поскольку имеет место в странах, определяемых как неразвитые. Наиболее характерными ее чертами являются: экономическая деятельность не воспринимается как первичная ценность; индивид принадлежит своей изначальной общности; экономическая власть соединена с политической властью. Практически все вопросы – что производить, как, на основе каких технологий, как распределить произведенные продукты – все это определяется сложившимися обычаями и традициями. То же касается и потребностей, которые не выполняют здесь стимулирующей функции для развития производства. Традиционная экономика невосприимчива к достижениям технического прогресса, плохо поддается реформированию.

Таким образом, на данный момент человечество прошло длительный исторический путь развития, в ходе которого на разных этапах сложилось несколько типов экономических систем – рыночная, командная, смешанная, а также традиционная. Критериями их разделения выступают, прежде всего, форма собственности и тип координационного механизма (план или рынок). Современный анализ показывает, что наиболее привлекательной для общества стала смешанная система, позволяющая дополнить преимущества рынка гибкой системой государственного регулирования.

В современных условиях в промышленно развитых странах смешанная экономика все более активно вытесняет чистый капитализм. Главное ее достоинство в том, что она не имеет крайностей, присущих названным выше двум моделям. Основными производителями продукции и покупателями условий производства там являются крупные корпорации, поэтому экономическая власть здесь не рассредоточена, но при этом она не носит тоталитарный характер, не осуществляется административно-бюрократическими методами. При таких условиях распределительные отношения не подавляют отношения обмена, а дополняют их; собственность на материальные ресурсы может быть общенародная, государственная, частная; поведение каждого субъекта мотивируется его личным интересом, но при этом в обществе определены и приоритетные цели. Государство выполняет в экономике активную функцию, имеется система прогнозирования, планирования и координации деятельности государственного и частного секторов.

Средством эволюционного перехода к смешанной системе является реформирование, в ходе которого экономика оказывается в переходном состоянии (переходная экономика). Следует отметить, что переход от одной системы к другой не всегда означает необходимость смены формы собственности. Например, к началу XX столетия экономическая модель, основанная на рыночных механизмах и регулируемая свободным рынком, исчерпала себя. На смену свободному рыночному механизму пришел регулируемый: система государственного регулирования экономики возникла еще во время первой мировой войны, ее демонтаж после войны привел к сильнейшему экономическому кризису (1929?1933 гг.). Дж.М.Кейнс и его последователи осознали это и обосновали необходимость реформирования экономики, усиления роли государства. Курс Ф.Рузвельта в США подтвердил их выводы на практике.

Таким образом, форма собственности не препятствует и более жестким изменениям экономического курса. Переход от одной экономической модели к другой значительно облегчается наличием у всех современных экономических систем общей основы – товарного производства, хотя сами системы различаются уровнем его развития, а также типом экономической власти и формами ее осуществления и тем, какое место в системе ценностей данного общества занимает экономическая деятельность.

Важно и то, что каждая экономическая система обладает особыми свойствами, которые нужно учитывать при реформировании экономики. С одной стороны, она выглядит как открытая система, взаимодействующая с внешней средой (не препятствует обмену мировым опытом, утверждению общих закономерностей развития производства, допускает обновление своих элементов, смену моделей). С другой стороны, являясь отражением культурного слоя конкретной цивилизации, экономическая система ориентирована прежде всего на воспроизводство данного типа цивилизации, т.е. предстает жесткой замкнутой системой, когда возможности использования модели, выработанной в одной экономической системе, в других системах ограничены.

Проблемы собственности являются объектом изучения ряда социальных наук, в каждой из которых вырабатывается собственное представление о сущности и содержании собственности. Категория «собственность» исторически вошла в научный оборот до того, как зародилась политическая экономия в качестве особой отрасли научного знания. Прежде всего, собственность стала официальным объектом правовой (юридической) природы и философии. Так, римское право уже определяло понятие собственности и основные отношения, связанные с ней (владение, пользование, распоряжение). Выход отношений собственности на передний план научной мысли неслучаен: преобразования в отношениях собственности непосредственно бросаются в глаза, затрагивают каждого, видны на поверхности явлений. Именно поэтому вместе с дальнейшим развитием общественного производства и появлением все новых форм предпринимательской деятельности собственность приобретает большую значимость в своем экономическом аспекте.

Сегодня в русском языке термин «собственность» имеет два основных значения:

- как обозначение какого-либо имущества (в форме каких-либо предметов – объектов собственности);

- как отражение факта принадлежности какого-либо имущества субъекту собственности.

Очевидно, что эти два значения тесно связаны между собой. С одной стороны, если имеется имущество как таковое, то имеется и отношение принадлежности (имущество не может быть вне этого отношения – оно всегда либо принадлежит, либо не принадлежит). С другой стороны, если есть принадлежность, значит, есть и объект, по поводу которого она имеет место. С учетом этого выделятся субъекты и объекты собственности.

Субъект собственности (собственник) – активная сторона отношений собственности, имеющая возможность и право обладания объектом собственности. В строгом смысле слова субъекты собственности – заведомо одушевленные лица, хотя нередко их заменяют категориями типа «государство», что приводит к «бессубъектной» собственности, являющейся абстракцией. В принципе, «государство» можно свести к группе лиц, образующих аппарат государственного управления, однако более точным является его понимание как социального института, представляющего все общество (в этом смысле объем понятий «общество» и «государство» совпадают).

Объект собственности – пассивная сторона отношений собственности в виде предметов природы, вещества, энергии, информации, имущества, интеллекта, полностью или в какой-то степени принадлежащих субъекту.

Вместе с тем главным, определяющим из двух значений термина «собственность» является второе – собственность есть прежде всего не вещь, а отношение – отношение между людьми по поводу вещи. Именно отношение между людьми по поводу вещи, а не отношение данного конкретного человека к данной конкретной вещи. Например, в утверждении «этот автомобиль – мой» содержится не только прямое утверждение (указание на то, кому конкретно принадлежит машина), но также косвенное отрицание собственности других лиц.

Таким образом, принимая видимость отношения человека к вещи, собственность всегда есть социальная связь: отношение «собственника» к «несобственнику». Собственность – это исключительно социальное отношение, оно возникает в обществе и вне общества просто немыслимо. Хотя внешне собственность выступает как отношение человека к вещи, она есть общественное отношение, отношение между людьми. Иначе говоря, собственность существует тогда и только тогда, когда ее оспаривают – когда другой человек может хотя бы чисто теоретически претендовать на принадлежность чего-либо первому человеку.

Собственность – не только ключевая экономическая категория, но также одна из базовых правовых категорий. Поэтому следует четко различать юридические и экономические аспекты содержания собственности.

С юридической стороны, собственность – это отношения собственников, субъектов собственности к ее объектам. Они детально определены частным правом (в Российской Федерации это – Гражданский кодекс), по которому юридические правомочия собственника – право по своему усмотрению владеть (фактически обладать), пользоваться (извлекать полезные для себя свойства) и распоряжаться (определять юридическую судьбу блага, например, продавать, обменивать, дарить, передавать по наследству, отдавать в залог, аренду) имуществом.

Поскольку основными субъектами выступают гражданин и государство, то основные правовые формы собственности – частная и государственная. В юридическом смысле любая негосударственная форма собственности – частная. В соответствии с Конституцией РФ и Гражданским кодексом в нашей стране признаются следующие юридические формы собственности: частная, государственная (федеральная и субъектов федерации), муниципальная и иные формы собственности.

Таким образом, в традиционном понимании собственность трактуется чаще всего как юридическое понятие, отражающее законодательное регулирование имущественных отношений, фиксирующих, что, кому и в каком количестве принадлежит. Юридическое содержание собственности описывается традиционными со времен римского права правами владения, пользования, распоряжения. В целом нормы права отражают статику имущества и регулируют его динамику, т.е. оборот.

Экономическое содержание собственности приобретало значимость по мере развития общественного производства и появления все новых форм предпринимательской деятельности.

- субъектный состав, т.е. собственники, стороны (участники) отношений собственности;

- объектный состав, т.е. комплекс материальных и нематериальных благ, по поводу которых складываются отношения между людьми;

- собственно система отношений между субъектами;

- экономическая реализация отношений между субъектами.

В экономическом плане отношения собственности останутся голой абстракцией, если их не связать с отношениями присвоения и отчуждения.

Присвоение – это термин, отражающий экономическую связь между людьми, которая устанавливает их отношение к вещам как к своим.

Присвоение – это обретение чего-то в свою власть, в свою принадлежность. «Присваивать» – значит вести себя активно по отношению к объекту собственности.

Любое производство есть не что иное, как присвоение людьми природного вещества и энергии в целях удовлетворения своих потребностей. Следовательно, если присвоение невозможно без производства, то и производство всегда протекает в рамках определенной формы собственности.

Присвоение выражается в том, что никто не может использовать те или иные вещи (в том числе условия, факторы и результаты производства), не вступая в отношения с их собственником.

Не следует отождествлять отношения собственности и присвоение, поскольку существует его противоположность – отчуждение.

Отчуждение – это лишение (добровольное или вынужденное) данного лица возможности использовать некий предмет в производстве или потреблении.

Отчуждение, в частности, происходит в процессе купли-продажи объекта собственности.

Отчуждение возникает и тогда, когда одна часть общества захватывает все средства производства, а другая часть остается без всяких источников существования.

Таким образом, собственность – это отношения между людьми по поводу присвоения тех или иных благ (продуктов природы, опосредованных или не опосредованных трудом).

Поскольку способы присвоения меняются от эпохи к эпохе, можно дать более точное определение: собственность – это отношения между людьми по поводу конкретно-исторического способа присвоения материальных и духовых благ. Иначе говоря, собственность – это конкретно-исторический способ присвоения материальных и духовных благ.

Экономический подход к содержанию собственности имеет следующие особенности:

- Экономическая наука, прежде всего, изучает приобретение и движение благ (средств и результатов экономической деятельности) в ходе производства, распределения, обмена, потребления. Поэтому экономическую науку непосредственно не интересует приобретение благ путем завоевания, дарения, наследования, искания кладов, воровства и т.п., хотя все эти способы сами по себе могут иметь определенное экономическое значение.

- Для экономического подхода принципиален объект приобретения. Разделение всех объектов на факторы, условия и средства производства, с одной стороны, и потребительские блага – с другой, имеет решающее социально-экономическое значение. Так, лицо, монопольно приобретающее специфические условия производства (уникальные невоспроизводимые или трудновоспроизводимые условия производства или разрешительные права), получает особый социальный статус по отношению к другим людям, имеющим такие же права и свободы, но не имеющим такой возможности. В таком же особом положении оказывается владелец уникальной оперативной информации на денежном, финансовом и иных рынках.

- Для раскрытия экономического содержания собственности особое значение имеет характер соединения рабочей силы со средствами производства. В этом процессе экономическая власть одних участников отношений собственности неизбежно порождает экономическую зависимость других. Последние могут получить доступ к необходимым условиям экономической деятельности, соединиться со средствами производства (которые монополизированы тем или иным способом), лишь с ведома лица, владеющего этими средствами производства, и на тех условиях, которые его устраивают.

- Понятия «присвоение» и «отчуждение», через которые раскрывается сущность отношений собственности, означают приобретение блага одним субъектом и утрату этого блага другим субъектом. Если в противоположном направлении движется эквивалентное количество другого блага, «присвоение – отчуждение» имеет форму обмена. Если движение благ носит одностороннюю направленность или имеет место вынужденно неэквивалентный встречный потом, то присвоение носит безвозмездный характер и основано на безвозмездном отчуждении. Примером может служить производство продукции рабом, крепостным крестьянином или юридически независимым наемным работником на ферме, принадлежащей другому лицу.

- В юридическом и экономическом подходах используется понятие «распоряжение», но в разных смыслах. В юридическом аспекте подразумевается возможность определения судьбы вещи (продажи, дарения, уничтожения и т.д.), а экономический смысл распоряжения состоит в создании условий для реального присвоения результатов деятельности – распределения доходов.

- Важнейшей экономической формой реализации собственности, ее результативности и внешним экономическим признаком собственности являются доходы. Формы доходов (заработная плата, прибыль, рента, процент) связаны с положением собственников как следствие и причина. Принципиальным является то, что доходы («плоды собственности») принадлежат тому, кто присвоил сам процесс их образования. При правовом подходе реальный процесс присвоения, который приводит к созданию благ, не рассматривается.

В экономической теории определены некоторые общие признаки, присущие собственности в любом обществе, предопределяющие ее роль и место в любых экономических системах.

- Собственность – это общеэкономическое явление, существующее на всех исторических ступенях общественного развития. Отношения собственности формируют хозяйственный механизм любого общества.

- Собственность – это социальное отношение. Она не только порождена обществом, но и может реально существовать лишь внутри общества. Для определения собственности необходимо, чтобы субъект собственности вступил по поводу ее объекта в отношение с другими лицами.

- Собственность является основным (системообразующим) отношением, поскольку именно собственность связывает в единое целое производственные отношения, превращая их из «совокупности» в «систему». Отношения собственности определяют тот или иной тип экономической системы.

- В качестве субъектов собственности (собственников) могут выступать «индивид» (человек, гражданин), «группа» (семья, коллектив), «общество» (народ) при практически неограниченном числе объектов собственности (средств производства и предметов потребления). Значит, отношения собственности затрагивают интересы всех слоев общества.

Следует отметить, что ранее, в советское время, ключевым (доминирующим) объектом собственности было принято считать средства производства. Положение о решающей роли собственности на средства производства справедливо, но только в определенных исторических условиях. Выделение отношений собственности на средства производства как главенствующих затеняет другие объекты и факторы, значение которых постоянно возрастает

Как экономическая категория собственность существует независимо от воли и сознания людей. Так, уже в трудах Солона (594 г. до н.э.) и Клисфена (509 г. до н.э.) говорилось, что законы не создают отношений собственности, они только закрепляют отношения, которые уже сложились. Соответственно, можно различать собственность в экономическом смысле, или собственность де-факто (на деле, фактически), и собственность в юридическом смысле, или собственность де-юре (юридически, по праву).

Связи между субъектами и объектами собственности раскрываются в категориях «владение», «пользование», «распоряжение», выступающих одновременно и как юридические (правовые), и как экономические категории.

Например, в Гражданском кодексе РФ подчеркивается, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (статья 209). Там же определены субъекты права собственности: ими могут быть граждане (физические лица), юридические лица, государство и муниципальные образования (статья 212).

Владение – это физическое обладание вещью. Законное владение имуществом имеет правовое основание (закон, договор, административный акт). Однако владение, взятое в отдельности, еще не является собственностью в социально-экономическом смысле этого слова. Иногда владение превращается в формальное право, которым владелец не пользуется или не знает, как им пользоваться, и не стремится к этому.

Пользование – означает применение объекта собственности в соответствии с его назначением и по усмотрению и желанию пользователя. Владение и пользование могут соединяться в руках одного субъекта или быть разделенными между разными субъектами, когда пользоваться вещью можно и не будучи ее собственником (владельцем). Например, наемный работник использует средства производства, не являясь их владельцем. Границы права пользования определяются законом, договором или иным правовым основанием (например, завещанием).

Распоряжение – высший способ реализации отношений между объектом и субъектом собственности. Распоряжение предполагает право и возможность поступать по отношению к объекту любым желаемым образом вплоть до передачи другому субъекту, глубокой трансформации, преобразования в другой объект или даже ликвидации. Оно осуществляется чаще всего путем совершения различных сделок (купли-продажи, мены одной вещи на другую, дарения и т.д.). Фактически собственник становится таковым, получив права и реальную возможность, правомочия распоряжаться объектом собственности.

Таким образом, категории «владение», «пользование», «распоряжение» раскрывают структуру прав. Если субъект или субъекты объявлены собственниками, но правомочия владения, пользования, распоряжения за ними не закреплены четко или переданы кому-то другому, то такие субъекты фактически собственниками не являются.

Нужно также отметить, что триада «владение» – «пользование» – «распоряжение» не исчерпывает всего богатства возможных функций собственности. Хозяйственная практика свидетельствует о многообразном применении прав собственности. Это привело к формированию в западной экономической мысли экономической теории прав собственности (60-70-е гг. ХХ в.). Свой вклад в ее разработку внесли такие известные экономисты, как Д. Норт и Р. Коуз, а также А. Алчиан, Р. Познер и др. Ее авторы указали на то, что субъекты экономики используют «пучок прав», правомочий.

Полный «пучок прав», иногда называемый «перечень Оноре», включает одиннадцать элементов:

- Право владения, т.е. право исключительного физического контроля над вещью;

- Право пользования, т.е. право применения полезных свойств вещи для себя;

- Право управления, т.е. право решать, кто и как будет использовать вещь (право на оборот и извлечение выгоды из него);

- Право на доход, т.е. право обладать результатами от использования вещи;

- Право суверена (право на передачу власти над собственностью), т.е. право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение вещи;

- Право на безопасность, т.е. право на защиту от экспроприации вещи и от вреда со стороны внешней среды;

- Право на передачу в наследство;

- Право на бессрочность обладания;

- Право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность передачи вещи в залог или взыскания в уплату долга;

- Право на остаточный характер, т.е. право на восстановление нарушенных прав собственности (т.е. право на существование процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий);

- Право на запрещение вредного использования вещи (т.е. способом, наносящим вред внешней среде).

Права собственности понимаются как санкционированные обществом поведенческие отношения между людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются их использования. Отношения собственности выводятся из ограниченности ресурсов: без какой-либо предпосылки редкости бессмысленно говорить о собственности.

Собственность всегда санкционируется обществом либо позитивно, либо негативно. Позитивные санкции означают одобрение обществом имеющейся структуры прав доступа к имуществу (ресурсам), негативное – неодобрение их, из чего вытекает необходимость изменить эту структуру в лучшую для общества сторону. Поэтому отношения собственности – это система исключений из доступа к материальным и нематериальным ресурсам (благам). Исключить других из свободного доступа к ресурсам означает специфицировать права собственности на них. Смысл специфицирования – создать условия для приобретения прав собственности теми, кто ценит их выше, кто способен извлечь из них большую пользу.

Следовательно, структура прав собственности динамична и подвижна, может быть «продвинута вперед» санкциями общества, т.е. худшая структура прав может быть заменена лучшей.

В теории прав собственности не определяется четко, о каких именно правах собственности идет речь, важно другое: любое право собственности всегда находится в определенном пучке прав и в случае необходимости легко может быть отчуждено из этого пучка. В результате происходит постоянная перестройка набора правомочий, которыми обладает конкретный субъект собственности.

Если сам характер прав собственности безразличен, то на первый план выходит структура прав, их взаиморасположение и координация. При этом важно исключить размывание прав собственности. Оно наступает тогда, когда нечетко определены или сами правомочия, или их объекты, или субъекты, владеющие данными правомочиями.

С размыванием собственности не следует путать ее расщепление – нормальный процесс постепенного дробления собственности на все более и более мелкие правомочия, все большее увеличение числа прав в имеющемся пучке. Расщепление в отличие от размывания прав собственности приводит к росту эффективности использования собственности.

Средством борьбы против размывания как раз и является спецификация – установление каждого из правомочий и закрепление его за определенным субъектом.

В целом спецификация позволяет исключить «бесхозность» и «ничейность» в обладании объектами собственности. «Специфицировать» собственность могут как сами субъекты собственности по взаимному согласию, так и какая-либо внешняя сила (например, государство). В конечном итоге, спецификация приводит к более эффективному использованию собственности, к повышению ее отдачи и снижению издержек.

Таким образом, теория прав собственности носит прикладной характер, ее главная идея – реализация принципа экономической эффективности. Чем эффективнее – по критерию снижения издержек и повышения результатов – будет санкционированная обществом структура прав собственности, тем лучше.

Следует отметить, что все сторонники этой концепции высказывались в пользу частной формы собственности. Именно частная собственность, по их мнению, позволяет минимизировать процесс размывания прав собственности и максимально эффективно проводить их спецификацию.

В современной экономической теории разделение прав собственности и хозяйствования анализируется как отношения собственника блага (ресурса) и его пользователя. Эти отношения асимметричны: собственник обычно лучше знает свое благо, его свойства, чем потенциальный пользователь (во всяком случае, до того, как сделка состоялась). Поэтому он может завышать цену, по которой он готов передать объект в пользование. На этом, в частности, основана тенденция к завышению заработной платы работников, обладающих высокой квалификацией, владеющих сложной профессией. Речь прежде всего идет о профессиональных управляющих, менеджерах, нанимаемых собственниками капитала и выступающих в данный момент пользователями.

Отношения «собственник – пользователь» по отношению к менеджерам (управляющим) развиваются по одной схеме и в рыночной экономике, и в плановом хозяйстве. Проблема – как их заинтересовать в лояльном отношении к собственнику – решается примерно одинаково. Менеджеров, особенно высших, так или иначе включают в число собственников. В рыночной экономике это делается через наделение их частью имущественных прав на капитал, которым они наняты распоряжаться. В плановой экономике легальных средств приобщения управляющих к распоряжению государственной собственностью не было. Там проблема так и осталась нерешенной, точнее, ее решением стало исчезновение планового хозяйства.

Таким образом, категория «собственность» отражает возможности субъекта собственности по распоряжению ее объектами. В отличие от нее хозяйствование как экономическая категория относится к процессу, а не к состоянию. В этом ее основное отличие от категории «собственность», характеризующей именно состояние. Хозяйствование – это процесс целесообразного использования благ субъектами. Поэтому для анализа экономического поведения четко различаются собственник и хозяйствующий субъект.

Хотя теоретически категории «собственность» и «хозяйствование» различаются как состояние и процесс, в реальной жизни между собственником фактора производства и хозяйствующим субъектом (фирмой, предприятием) таких границ может и не быть. Более того, собственники факторов производства обязательно выступают в качестве хозяйствующих субъектов, например, при принятии решения об использовании своей собственности – в процессе собственного хозяйствования или через передачу их в пользование другим хозяйствующим субъектам с получением за это соответствующей платы.

Если собственник фактора производства принимает решение о передаче своей собственности другому хозяйствующему субъекту, то он получает факторный доход (заработную плату, прибыль, процент или ренту). При этом в качественном аспекте факторный доход представляет собой плату собственнику фактора за передачу права его использования хозяйствующему субъекту, в количественном аспекте он является результатом взаимодействия спроса и предложения.

В качестве примера соединения собственности и хозяйствования выступает обыкновенная акция. Она является, с одной стороны, носителем права голоса собственника при принятии хозяйственного решения, например, о распределении непосредственного результата (прибыли), а с другой – права на получение дивиденда как результата хозяйственной деятельности.

В результате исторического развития постепенно сложилось многообразие форм собственности – прежде всего, личной, семейной, государственной. Одновременно существовали и формы собственности, связанные с рабством, крепостничеством, объектами в которых выступали люди. При капитализме средства производства становятся собственностью владельца капитала, динамично развивается частная собственность. В дальнейшем развитии частная собственность эволюционирует, возникает акционерная форма собственности, усиливается значение государственной собственности.

Таким образом, в ходе исторического развития человеческого общества происходило эволюционное изменение отношений собственности, ее форм. В отдельных странах были предприняты попытки трансформировать, преобразовать отношения и формы собственности революционным путем. Например, социалистические революции имели своей целью уничтожение частной собственности, замену ее общественной, государственной. Однако практика показала, что в условиях господства, монополии государственной собственности экономическая система оказывается неэффективной. В современном мире признается необходимость и целесообразность многообразия (плюрализма) форм собственности, их сосуществование.

Рассматривая проблему выделения форм собственности, можно заметить отсутствие единой терминологической базы и подходов в связи с путаницей в основных понятиях. В настоящее время отсутствует четкая субординация категорий отношений собственности.

- Во-первых, различным формам собственности нередко отказывается в таком признаке, как «общественная». Так, частная собственность не считается разновидностью общественной собственности, а рассматривается как противоположный ей тип собственности.

- Во-вторых, такие формы собственности, как «общенародная», «государственная», «общественная», «коллективная» воспринимаются одними авторами как синонимы, другими – как разные понятия.

- В-третьих, нет ясности и единства мнений относительно проблемы соотношении понятий «индивидуальная», «частная», «личная» собственность.

Прежде всего, определим, что такое «формы собственности» и критерии, по которым они выделяются.

Формой собственности называют ее вид, характеризуемый по признаку субъекта собственности, т.е. тем, кто является собственником. Форма собственности определяет принадлежность объектов собственности субъекту единой природы (скажем, человеку, семье, группе, коллективу, населению).

На первый взгляд, можно выделить столько форм собственности, сколько имеется в наличии субъектов собственности, т.е. различать личную, семейную, групповую, коллективную, территориальную, народную, управленческую собственность и т.д. В действительности часто выделяют более узкую их совокупность, иногда даже ограничивая ее двумя формами – частной и ее антиподом – общественной (в действительности – государственной).

В рамках анализа конкретно-исторических форм собственности необходимо четко различать категории «общественная», «общенародная», «государственная», «частная» собственность. Определяя соподчинение категорий, нужно учесть следующие обстоятельства:

Во-первых, категории «частная», «коллективная», «государственная» и «общенародная» – это признаки, вытекающие из характера присвоения условий и результатов производства, в то время как категория «общественная» носит общесоциальный, общечеловеческий характер. Таким образом, категория «общественная» является более широкой по масштабам и универсальной по значению. Она выражает фактическое существование человеческого общества. Поскольку отношения собственности не функционируют вне общества, то и любая форма собственности исходно должна считаться общественной (в том числе частная и все другие формы собственности).

Во-вторых, в системе общественного производства может доминировать какая-либо одна из форм собственности, но это не исключает наличия (появления) всех других форм собственности, причем за каждой из них стоит определенный коллектив или отдельный работник, являющийся членом данного общества, и нет объективных оснований не считать их деятельность общественной, ограничивать общество какой-то определенной его частью.

В-третьих, любая форма собственности по существу решает одни и те же общественные задачи, хотя и разными способами, а именно: организация и повышение эффективности общественного производства с целью получения благ и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей людей, т.е. любая из форм собственности изначально несет общественную нагрузку.

В-четвертых, в любом обществе развитие форм собственности происходит в определенных конкретно-исторических условиях, т.е. оно обусловливается уровнем реального обобществления производства, что приводит к сосуществованию различных форм собственности, их взаимопроникновению, интеграции.

Таким образом, категория «общественная собственность» является универсальной и подразумевает все многообразие форм собственности, функционирующих в данной экономической системе. В исключительных случаях возможна такая ситуация, когда категория «общественная собственность» оказывается равной по содержанию с какой-либо другой из указанных категорий (например, «общенародная собственность»), но это происходит только тогда, когда в конкретном обществе существует единственная форма собственности.

Рассматривая многообразные формы собственности, характерные для развитой экономики, прежде всего, остановимся на определении и обосновании необходимости государственной собственности.

Государственная собственность – является неотъемлемым элементом экономических систем промышленно развитых стран и кардинально отличается целью, функциями и ролью от всех других форм. С теоретической точки зрения «государственная собственность» является условным и собирательным понятием. Так, в ее состав принято включать федеральную, региональную и муниципальную собственность. При этом считается, что субъектом собственности выступает государство, хотя не совсем ясно, какой смысл должен вкладываться в это понятие. Например, Людовик XIV утверждал «государство – это я», В.И.Ленин внес новое понимание – «государство – это мы». Вероятно, более корректно считать государственной ту собственность, которой обладают органы законодательной и исполнительной власти всех уровней.

Роль государственной собственности в экономической системе прослеживается по нескольким направлениям.

Во-первых, она необходима в тех сферах и отраслях, которые остаются вне сферы деятельности частного бизнеса, приложения частного капитала. Обычно это те отрасли и производства, в которых сложно или невозможно получить среднюю норму прибыли, где низка отдача от вложений или положительный эффект наступает через продолжительный промежуток времени. В качестве примеров можно назвать, прежде всего, такие капиталоемкие отрасли, как энергетика, связь, транспорт, а также малопривлекательные для частных инвесторов спорт, медицина, образование, культура и др.

Во-вторых, роль государственной собственности особенно отчетливо прослеживается в производстве так называемых общественных товаров. Сюда, в частности, относятся поддержание обороноспособности страны, содержание правоохранительных органов, дорожной сети и др. Все эти товары и услуги необходимы обществу в целом, предельные издержки на их производство не связаны с количеством потребителей, и государству целесообразнее взять на себя заботу об этом.

В-третьих, необходимость государственной собственности в экономике может быть продиктована не столько стремлением получить прибыль, сколько необходимостью решения задач по проведению структурной перестройки, санированию отраслей посредством национализации убыточных предприятий. Например, рыночный механизм стимулирует внедрение и эффективное использование уже имеющихся результатов научно-технического прогресса, но обычно слабо обеспечивает стратегические прорывы в науке и технике, развитие фундаментальных исследований в самых различных областях.