Факторы формирования российской модели рыночной экономики. Проблемы повышения конкурентоспособности российской экономики

В условиях ускорения процессов глобализации хозяйственных связей и углубления международного разделения труда первоочередной задачей становится обеспечение адекватного уровня конкурентоспособности российской экономики. Для формирования новых условий устойчивого развития мирового хозяйства после острой фазы кризиса, как представляется, должны произойти существенные структурные изменения технологического и организационного характера как на международном, так и на национальном уровне. Поэтому ожидание восстановления докризисного экспортоориентированной сырьевой экономики с доминирующей ролью государства являлось бы самой опасной политикой для России в настоящее время.

В связи с этим востребовано формирование современной конкурентоспособной модели национальной экономики, базирующейся на знаниях, инновациях и передовом управленческом опыте. В принципе, дальнейшая эволюция российской экономики и ее интернационализация могут продолжаться при сохраняющейся специализации страны на преимущественных поставках на внешние рынки сырья и низкотехнологичной продукции традиционных отраслей, но этот путь сопряжен с многочисленными рисками и не ведет к качественному росту и инновационному развитию.

Прежде чем двигаться к новой модели, целесообразно определить, какое реальное положение занимает экономика России на современном этапе в сравнении с другими государствами мира как в количественном, так и в качественном измерении, а также выявить воздействие последствий мирового кризиса на изменение позиционирования страны в глобальном хозяйстве по основным макропоказателям и индикаторам внешнеэкономической сферы.

Согласно оценкам наиболее известного в России международного рейтинга Всемирного экономического форума - ВЭФ, основанным на сравнении индексов глобальной конкурентоспособности экономик, Российская Федерация в 2011 г. заняла лишь 66-е место среди 142 представленных стран, что является худшим показателем для страны с 2005 г. Характерно, что в 2000 г. Россия находилась на 63-й позиции среди 75 государств, т.е. за 10 лет позиционирование страны по данному критерию в мировой экономике качественно не изменилось. При этом по степени вовлеченности стран в международную торговлю согласно индексу ВЭФ позиция России практически не изменилась - 112-е место среди 132 стран.

Итоговый рейтинг данного индекса рассчитывается на основе четырех главных компонентов, по которым ситуация в России выглядит далеко не лучшим образом. Так, по степени свободы доступа товаров на внутренний и внешний рынки страна заняла только 129-е место, по эффективности и прозрачности таможенного оформления 111-е, по качеству логистики и транспортной инфраструктуры 113-е, по уровню зарегулированности бизнеса и безопасности участников торговли 107-е место.

Главные проблемы при осуществлении импортных операций в России, согласно проведенному опросу, коррупция на таможне, высокий уровень тарифов, криминал и рейдерство, а также нарушения сроков доставки. Единственной сильной стороной российской экономики, по мнению авторов доклада ВЭФ, являются IT-технологии, 51-е место по данному субиндексу как компонент транспортной инфраструктуры.

При недостаточно высоком уровне общей конкурентоспособности экономики, т.е. комплекса факторов производства, институтов и мер воздействия государства, обусловливающих общий уровень производительности национального хозяйства, Россия отличается еще и более низким уровнем, как минимум в 1,5 раза конкурентоспособности отечественного бизнеса.

В измененную методологию, используемую ВЭФ в настоящее время, была введена новая система показателей «Business Sophistication» -уровень конкурентоспособности компаний. По суммарному результату этих показателей в 2011 г. Россия заняла только 114-е место среди 142 стран, что ниже уровня годом ранее на 13 пунктов.

В этом контексте показательны сравнения рейтингов ВЭФ по уровню глобальной конкурентоспособности среди стран БРИКС накануне кризиса и после его острой фазы. Так, в 2007 г. Россия находилась на 58-м месте в мире среди 131 страны, уступив ЮАР 44-е место, Индии 48-е и Китаю 34-е, опередив только Бразилию 72-е место. Таким образом, выигрывая в показателях макроэкономической стабильности, Россия в предкризисный период заметно отставала даже от ведущих развивающихся государств по показателям развития институтов, эффективности бизнеса и инновациям.

В 2011 г. Россия опустилась на 66-ю позицию среди 133 стран, ЮАР и Индия также ухудшили свои положение 50-я и 56-я позиции, а Китай и Бразилия поднялись соответственно до 26-й и 53-й позиций. В итоге можно констатировать, что в посткризисный период произошло снижение ряда показателей и общего рейтинга России на фоне роста конкурентоспособности ведущих развивающихся государств, которые постепенно, но неуклонно сокращают разрыв с развитыми странами.

Как отмечают эксперты ВЭФ, Россия не сможет подняться в рейтинге без институционального прогресса, так как это один из самых серьезных ограничителей ее роста. Укрепление верховенства закона и защиты прав собственности, улучшение функционирования судебной власти, повышение уровня личной безопасности, а также создание адекватной конкурентной среды принесло бы экономике страны очень большие преимущества и позитивно отразилось на ее положении в рейтинге ВЭФ. Причем в данном случае стабильность правил предпринимательства и доверие бизнеса к государству важнее уровня регулирования конкретных секторов экономики.

Ранжирование России в международных рейтингах и индексах довольно часто вызывает негативную реакцию в официальных кругах страны и критическое отношение экспертного сообщества. Это обусловлено прежде всего недостаточно высокими в целом или даже крайне низкими позициями Российской Федерации по отдельным показателям, а также неизбежной субъективностью оценок и выводов при составлении таких рейтингов.

Особое неприятие, например, вызывают рейтинг стран «со свободной экономикой» IEF, публикуемый американским фондом Heritage Foundation 143-я позиция среди 183 государств в 2011 г., и индекс восприятия коррупции CPI международной неправительственной организации Transparency International по итогам 2011 г. Россия заняла 143-е место среди 182 стран.

Однако справедливости ради следует подчеркнуть, что и в других известных международных рейтингах складывается в целом аналогичная ситуация. Так, в широко используемом рейтинге инвестиционного климата Всемирного банка - Doing Business 2011 Россия, поднявшись на 4 позиции, заняла только 120-е место среди 183 стран, что в итоге привлекло особое внимание руководства страны.

В опубликованном в 2012 г. Институтом менеджмента в Швейцарии - IMD, Institute of Management Development рейтинге конкурентоспособности мировых экономик Российская Федерация по сравнению с 2011 г. поднялась на одну строчку, до 48-й позиции среди 59 исследуемых государств, хотя еще в 2007 г. была на 43-м месте. В данном рейтинге отечественный бизнес занимает последнее место по нацеленности на удовлетворение потребителей и по уровню социальной ответственности.

В связи с этим необходимо отметить, что наблюдается значительная корреляция позиций Российской Федерации во многих рейтингах, методически построенных на основе разных данных и для различных целей. Публикуемые международными организациями индексы в целом дают согласованную и достаточно объективную оценку качества ключевых институтов, динамики количественных макропоказателей, а также современного позиционирования России в мировой экономике.

В итоге такое положение демонстрирует ее заметное отставание не только от развитых, но и от ряда развивающихся стран и государств с переходной экономикой, причем этот разрыв продолжает увеличиваться. Было бы целесообразно не отвергать итоги данных рейтингов, а использовать их результаты для углубленного анализа с целью поиска путей исправления ситуации. При этом необходимо принимать во внимание, что при составлении большинства мировых рейтингов используются оценки отечественных экспертов и результаты опросов представителей российского бизнеса.

Вместе с тем в силу неудовлетворенности результатами России в международных индексах периодически звучат призывы к разработке альтернативных отечественных рейтингов со ссылкой на «субъективность» зарубежных оценок. Однако такие инициативы представляются контрпродуктивными, так как требуют высокопрофессионального уровня его разработчиков и международного признания, а не создания «контррейтингов» для внутреннего потребления.

В целом рейтинги - категория субъективная и объективная одновременно, однако в последнее время сложившийся имидж экономики России за рубежом не вполне совпадает с реалиями, существующими в настоящий момент в стране. Однако при всех переживаемых сложностях, а также имеющихся институциональных и инфраструктурных ограничениях российская экономика заслуживает более высоких мест в данных рейтингах. Такой подход предполагает внесение соответствующих корректировок и уточнений со стороны как составителей, так и задействованных экспертов.

Но эти изменения не могут произойти автоматически, так как требуют кропотливой и профессиональной внутренней работы по исправлению положения дел, а также участия в разработке международной системы оценок и показателей, в том числе уровня конкурентоспособности страны и национального бизнеса.

Как представляется, постепенно отношение в стране к таким инструментам международного анализа и сравнения меняется. Так, в последние годы Минэкономразвития России и ряд других ведомств при разработке и оценке реализации программ социально-экономического развития и отраслевых, секторальных концепций уже используют в качестве сопоставлений и даже целевых показателей некоторые индикаторы международных рейтингов.

Особое внимание при этом уделяется кредитным рейтингам ведущих мировых агентств, а также ОЭСР, которые имеют практическое значение как для национальной экономики, так и для крупных компаний России. Также в 2012 г. правительство Российской Федерации поставило задачу в течение нескольких лет, до 2018 г. войти в лидирующую двадцатку рейтинга Всемирного банка Doing Business, в 2011 г. 120-е место.

Так, одобренные в мае 2012 г. правительством четыре дорожные карты Агентства стратегических исследований - АСИ во многом, как представляется, ориентированы на «технику» повышения субпозиций в данном рейтинге, а не на реальное улучшение ситуации в конкретных сферах. Таким образом, международные рейтинги становятся частью госполитики, и внимание экспертного сообщества к подобным международным сопоставлениям заметно возросло.

Для проведения углубленного анализа рассматриваемой проблемы и определения исходного уровня позиционирования России в посткризисный период представляется целесообразным провести сопоставление уровня ее конкурентоспособности по основным макроэкономическим показателям, характеризующим внешнеэкономическую деятельность, как критически важную сферу национального развития в глобальном измерении.

Так, по данным МВФ, в 2011 г. по номинальному объему ВВП Россия заняла 11-е место в мире, а ее удельный вес в глобальном валовом продукте составил 2,35% по сравнению с 8-й позицией и долей в 2,75% в 2008 г., что наглядно отразило негативные последствия мирового кризиса для российской экономики. По предварительным данным, в 2012 г. макроэкономические показатели Российской Федерации в глобальном измерении несколько улучшились, 10-е место и 2,8% соответственно.

С учетом универсального характера показателя ВВП место России в мире по объему валового продукта в долларовом выражении и ее долю в глобальном ВВП, как представляется, можно принять за исходный уровень для сопоставления ключевых индикаторов развития ее внешнеэкономической сферы, и соответственно уровня конкурентоспособности в международном масштабе.

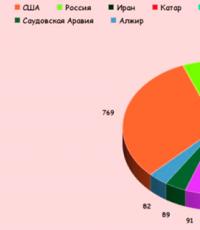

Прежде всего, в качестве сопоставления необходимо отметить позиции России в сфере международной торговли товарами, что традиционно рассматривается как конкурентное преимущество страны, по крайней мере, в количественном измерении. По данным ВТО, в 2011 г. Российская Федерация по сравнению с 2010 г. поднялась на 3 пункта в страновом рейтинге и заняла 9-е место в мире по масштабам экспорта товаров 522 млрд долл., а номинальные темпы его прироста увеличились на 30%. В итоге удельный вес страны в глобальном вывозе возрос с 2,6 до 2,9%. Однако эти параметры полностью совпадают с позициями России в мировом экспорте товаров в 2008 г.

По стоимости импорта товаров 323 млрд долл., прирост на 30% Российская Федерация перешла с 18-й на 17-ю позицию, а ее доля в мировом импорте составила 1,8%, что в целом соответствует показателям 2008 г. Без учета внутрирегиональной торговли стран ЕС, так называемого внутреннего товарооборота между ее участницами Россия заняла 6-е место по товарному экспорту и 11-е по импорту в мире.

В рейтинге стран поставщиков коммерческих услуг в 2011 г. Российская Федерация находилась на 22-м месте 54 млрд долл., рост на 22%, а ее доля составила 1,3%. В сфере импорта коммерческих услуг страна поднялась на одну строчку и заняла 15-е место в мире 90 млрд долл., рост на 24%, а ее удельный вес увеличился до 2,3% по сравнению с 2% в 2010 г. Все эти показатели в сфере экспорта и импорта услуг практически идентичны результатам 2008 г. Без учета внутрирегиональной торговли услугами стран ЕС Россия заняла 11-е место по экспорту и 9-е по импорту в мире.

Таким образом, проведенные сопоставления позволяют констатировать, что, во-первых, динамика показателей национального ВВП и вывоза товаров имеет в России жесткую корреляцию. Это особенно явно проявилось во время кризиса и в последующий период и является отражением традиционной экспортно-сырьевой модели ее экономики. Указанная прямая взаимосвязь занимаемых страной позиций в мире по масштабам и доле в глобальном ВВП и экспорте еще раз демонстрирует зависимость экономического роста в России от объемов вывоза прежде всего энергетических товаров.

Также позиции России по экспорту и импорту ПИИ в глобальном измерении в целом превышают соответствующие показатели ВВП, так называемый индекс динамики ПИИ, а также экспорта товаров и услуг. Вместе с тем объемы накопленных прямых инвестиций как в стране, так и за рубежом еще не столь велики, что свидетельствует о начальном этапе активных трансграничных операций российских компаний.

Таким образом, проведенные сопоставления выявили относительно новое явление в российской экономике, масштабный вывоз прямых инвестиций. Причем это единственный среди рассматриваемых выше показателей, который в истекшем десятилетии продемонстрировал устойчивую положительную динамику.

Помимо этого, еще только два индикатора, накопленные ПИИ за рубежом и в России из девяти рассмотренных показали рост по сравнению с предкризисным периодом. В итоге страна впервые стала нетто-экспортером ПИИ в кризисном 2009 г., и это положение сохранилось в 2010-2011 гг., а также в первой половине 2012 г.

Вывоз предпринимательского капитала отечественными компаниями в значительной степени связан с приобретением материальных активов за границей в форме сделок по слияниям и поглощениям, а также реализации новых проектов. Зарубежное предпринимательство, таким образом, обеспечивает отечественному бизнесу в принимающих странах прямой доступ не только к стратегическим ресурсам и рынкам сбыта, но также и к передовым технологиям и современному опыту управления. Данные факторы, непосредственно обеспечивают рост конкурентоспособности российского бизнеса.

В свою очередь, эта деятельность за рубежом может прямо или опосредованно оказывать позитивные эффекты на развитие экономики страны в целом. Однако ожидаемую отдачу, как показывает опыт государств с сопоставимым уровнем развития, можно получить при соблюдении определенных условий, наличие адекватной рыночной среды и институтов развития, продуманная политика правительства в рассматриваемой сфере, а также способность соответствующих отраслей и секторов экономики абсорбировать приобретаемые таким образом преимущества.

При этом необходимо учитывать, что в перспективе возможности наращивания экспорта товаров из России достаточно лимитированы, прежде всего в силу низкой диверсификации отечественной экономики, а вывоз традиционных товаров, ТЭК и сырьевые отрасли имеет известные ограничения роста. Такой прогноз обусловлен неопределенной ситуацией на мировом рынке энергоносителей, связанной с комплексом глобальных факторов политического, экономического и даже социального характера.

Наращивание экспорта новой, в том числе высокотехнологичной, продукции даже в среднесрочной перспективе в силу неразвитости этого фактора не сможет компенсировать сокращение нефтегазового вывоза страны. Помимо этого, для реализации экспортного потенциала страны необходимо формирование комплексной системы господдержки вывоза несырьевой продукции, товаров и услуг, которая в настоящее время неэффективна. Также требуется создание экспортоориентированных отраслей по массовому производству среднетехнологичной продукции.

Экспорт услуг пока играет второстепенную роль во внешнеэкономической деятельности страны опять-таки в силу диспропорционального развития этой сферы экономики и характеризуется низкой исходной базой, доля услуг в совокупном вывозе страны составляет менее 10% при среднемировом уровне в 20%.

Также необходимо учитывать слабую диверсификацию предоставляемых «традиционных» видов услуг, более половины это транспортные услуги и поездки при незначительной доле перспективных направлений поставок. Поэтому возможности по прорыву в этой сфере экспорта, по крайней мере, в среднесрочной перспективе не просматриваются.

Трансферт технологий в настоящее время имеет ограниченный и неразвитый потенциал. При этом с начала 2000-х годов сложился хронический дисбаланс экспорта и импорта, примерно 1:9, демонстрирующий рост технологической зависимости страны от основных государств - поставщиков инноваций. Возможности расширения значимого экспорта технологий в отдельных подсферах появляются в долгосрочной перспективе только в случае успеха инновационного типа развития экономики по приоритетным направлениям модернизации. Немаловажное значение при этом будет иметь эффективная охрана прав российских и зарубежных владельцев интеллектуальной собственности.

В то же время исходя из приведенных выше соображений экспорт прямых инвестиций можно рассматривать как новое сравнительное преимущество, потенциал конкурентоспособности данного фактора производства России, учитывая масштабность происходящих процессов в рассматриваемой сфере, а также наличие практического опыта, ресурсов и позиций страны на мировом рынке.

В связи с этим вывоз капитала в производительной форме необходимо трансформировать в конкурентное преимущество страны, чему может способствовать реализация последовательной государственной стратегии в рассматриваемой сфере. Поэтому данный процесс требует дополнительного углубленного изучения во всех его проявлениях с точки зрения возможностей и рисков, а также последствий для национальной экономики.

Введение

Россия уже сейчас должна получить статус страны с рыночной экономикой, а процесс ее вступления во Всемирную торговую организацию следует ускорить - с таким заявлением выступили в Москве руководители крупнейших зарубежных бизнес-ассоциаций, ведущих дела в России. Они указали на ряд законов, принятых в последнее время, а также на значительное улучшение делового климата, что делает российскую экономикой чрезвычайно привлекательной для инвестиций.

С таким решительным заявлением выступили четыре крупнейших объединения иностранных фирм: Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ), Европейский деловой клуб, Союз немецкой экономики в России и Американская торговая палата в России. Как было объявлено на пресс-конференции в Москве, эти объединения представляют порядка 90% всего иностранного бизнеса в России. Дискуссии о статусе российской экономики как экономики рыночной особенно усилились в прошлом и нынешнем году. Руководство КСИИ, как сказал координатор Совета Стивен Мусбрюггер, широко обсуждало этот вопрос с бизнесменами, а также с другими бизнес-ассоциациями, и результатом стало совместное заявление. Стивен Мусбрюггер поясняет:

В Консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве России входят 25 иностранных компаний, осуществляющих наиболее крупные инвестиционные проекты. В совместном заявлении КСИИ, Европейский бизнес клуб, Американская торговая палата и Союз немецкой экономики указывают, что переход России к рыночной экономике в последние годы по-настоящему впечатляет, почти три четверти российской экономики находится в частной собственности. Государственная Дума приняла ряд важнейших рыночных законов, соответствующих требованиям ВТО. Авторы заявления считают, что Россия может стать членом ВТО в ближайшем будущем. В целом же они настаивают, что есть все основания считать экономику России рыночной по законам, принятым в международном бизнесе. Заявление вместе с инициаторами подписали еще два десятка крупнейших компаний мира.

Конкурентоспособность российской экономики

Россия готова вступить во Всемирную торговую организацию /ВТО/ и быть "полноправным членом на стандартных, таких же, как для других стран, условиях". Россия "не нуждается в особых привилегиях, но и не будет мириться с какими-либо ограничениями" по сравнению с другими странами-членами ВТО.

Вступление России в ВТО - важнейший этап в развитии российской экономики.

Россия всячески приветствует этот процесс, однако вместе с тем "надеется быть услышанной в связи с собственными проблемами, появляющимися из-за расширения союза".

Власть России в лице премьера Михаила Касьянова сформулировала основную задачу при вступлении страны в ВТО следующим образом: Преимуществ от вступления в ВТО Россия должна получить больше, чем проблем. С этим согласно и правительство, и крупный бизнес. Однако ни те, ни другие, не знают, как бы это осуществить на практике. Да еще так, чтобы экономика страны после выполнения всех требований ВТО осталась в живых? Ведь значительность плюсов от вступления в ВТО отнюдь не очевидны. А силу удара от вторжения «экономических варягов» ощутит на себе каждый житель Российской Федерации.

Как известно, в качестве основных условий по вступлению РФ в ВТО Запад рассматривает открытие рынка финансовых услуг (прежде всего, страхового), трехкратное увеличение тарифов на электроэнергию внутри страны, снижение таможенных пошлин на импорт и другие не менее неприятные для нас моменты. Россия, конечно же, торгуется, но при этом ясно - либо мы уступим «по полной», либо вопрос о вступлении в ВТО в очередной раз отложится до лучших времен. По мнению вице-президента РСПП Игоря Юргенса, придется уступить не только там, где мы к этому готовы (рынок услуг, в том числе страховых), но и там, где это нам совсем не желательно.

Спору нет. С одной стороны, открытие рынков для иностранных производителей и поставщиков услуг создаст лучшие условия для конкуренции. Российскому несколько обленившемуся бизнесу придется поднапрячься и как следует покрутиться. Соответственно, снизятся цены, повысится качество услуг. И российский потребитель по идее должен почувствовать себя значительно лучше. Все это правильно.

С другой стороны, сегодня мало кто сомневается, что конкурентные позиции российских компаний и предприятий при таком открытии внутреннего рынка просто рухнут. Можно не сомневаться, многих не досчитаемся. Также, как не досчитаются налоговых сборов федеральные налоговики, бюджеты субъектов Федерации. Помимо этого тысячи и тысячи россиян отправятся в бессрочные неоплачиваемые отпуска, а врачи и учителя опять забудут, когда в последний раз получали в кассе деньги.

Конечно, все это не совсем экономика, а так называемые социально-экономические последствия. Но на то и правительство, чтобы учитывать все аспекты последствий.

Противники вступления в ВТО со своей стороны приводят вполне здравые доводы. К примеру, развитые страны заманивают экономически более слабые страны в ВТО и попросту захватывают их незащищенные рынки. За счет этого они получают доступ к более дешевым ресурсам и снижают собственные издержки. Естественно, конкурентоспособность развитых стран растет. А экономики стран слабых обычно так и не могут оправиться.

Рынкам России всего десять лет, - заявляет один из ярых противников вступления в ВТО председатель Общественного совета по вопросам присоединения России к ВТО, депутат Государственной Думы Константин Ремчуков, - их открытость и так постоянно растет, а значит, форсировать вступление в ВТО незачем. Тем более, что Запад, по убеждению депутата, заинтересован в усилении контроля за реформами Путина и в фактическом делегировании в Женеву части российского суверенитета. И, прежде всего, в плане субсидий и льгот российскому производителю. Кажется, у страха глаза велики?

Но российская рыночная экономика действительно еще очень молода. В ней масса проблем: слабая мобильность рынка труда, отсутствие межбанковских кредитных рынков, очень высокая стоимость капитала, недоразвитость фондового рынка как источника средств для развития. "Каким образом правительство хочет, чтобы в этих условиях бизнес развивался исключительно на основе рыночных законов и сил, непонятно?" - вопрошает депутат Ремчуков, весьма близкий к олигарху Дерипаске.

Конечно, противники вступления выглядят этакими замшелыми мастодонтами. Но, к сожалению, ни правительство, ни флагманы капитализма в России, похоже, не в состоянии внятно объяснить обществу, зачем мы рвемся в ВТО и что нам от этого будет хорошего.

Проблемы большинства отечественных производителей к членству в ВТО не имеют никакого отношения. Их нужно решать принципиально и внутри страны. Давным-давно отечественные производители пытаются добиться от правительства ясной и понятной промышленной политики. Четких ориентиров в развитии экономики, уровня экономических амбиций России сегодня. Однако у правительства, занятого множеством не менее важных проблем, до решения такого рода задач просто не доходят руки. А представители крупного (в основном, ресурсо-экспортного) бизнеса, которые на днях достигли столь умилительного консенсуса с правительством по вопросу вступления в ВТО, к сожалению, отнюдь не выражают интересов всей российской экономики в целом. Но поскольку они главные несуны валюты в копилку бюджета, их мнение для премьера Касьянова чрезвычайно важно и в конечном итоге определяет государственную политику в экономике.

Ведущие российские эксперты между тем совершенно спокойны. По их мнению, вступление в ВТО не приведет российскую экономику в целом ни к спаду, ни к подъему. Так, Национальный инвестиционный совет подготовил и широко распространил весьма обстоятельный доклад. В нем утверждается, что даже по самому плохому сценарию производство в стране сократится не больше чем на 1%. Но то макроэкономика.

Отечественный бизнес проигрывает перед иностранцами в качестве, производительности труда, уровню себестоимости производства и т. д. и т. п. Конкурировать с импортом он может только за счет низкой цены. И государство его в этом прикрывает, манипулируя таможенными пошлинами. Если пошлины придется снизить, ничто уже российскому производителю не поможет. (Впрочем, если судить по автопрому, власть уже не слишком придерживается политики протекционизма.)

Скажем, российские производители лекарств последние годы весьма энергично вытесняли с рынка иностранные лекарства. С 1997 года доля импорта уменьшилась с 70 до 50%. Сегодня Брынцалов и другие нацелились на захват 70% отечественного рынка. Но если при вступлении в ВТО не удастся отстоять таможенные барьеры, с этой мечтой придется проститься. Кто же станет покупать брынцаловские таблетки, если импортные стоят столько же? Те же проблемы стоят и перед другими, далеко не всегда производительными отраслями.

Скажем, если иностранным банкам будет разрешено открывать филиалы, а не дочерние компании, они окажутся в привилегированном положении по отношению к российским банкам. Конечно, они могут позволить себе выдавать кредиты в большем объеме и на более льготных условиях. Это вполне может спровоцировать отток капиталов из российской экономики. Это мнение специалиста Информационного бюро по присоединению к ВТО Татьяны Буцык. С другой стороны реальный сектор российской экономики задыхается от недостатка кредитования. Какая, кажется, разница, кто ссудит свечному заводику на Волге денег?

Более того, пока российский политический и деловой мир ломает копья и достигает согласования интересов, руководство того же ВТО не останавливается на достигнутом. Оно уже формулирует новые условия членства, которые начнут действовать с 2005 года. Среди них может оказаться унификация тарифов на энергоносители на внутреннем и внешнем рынках. В нынешних экономических условиях для России такое требование недопустимо.

Заключение

Вступление в ВТО не может быть связано с резким ухудшением положения отечественного бизнеса или с таким раскрытием внутреннего рынка, который приведет к прямым убыткам российской экономики или российского бюджета. В этой связи вступление в ВТО - это длительные переговоры, баланс взаимных уступок и тех выгод, которые российской экономике необходимо получить в процессе вступления. Это действительный баланс и нужно взвешивать буквально все.

Существует мнение, что многие направления в политике присоединения к ВТО соответствуют логике российских реформ. И если говорить об идеологии, то у нас здесь как бы нет разночтений с ВТО по поводу направления движения российской экономики по раскрытию внутреннего рынка. Но уже на протяжении многих лет Россия фиксировали желательность переходного периода для наиболее чувствительных секторов и отраслей. Включая, прежде всего, те отрасли, которые являются формирующими некий образ жизни большой группы населения, например, сельское хозяйство - проблема неэкономическая, а скорее социально-политическая. Если открыть сельскохозяйственный рынок, то встанет проблема, как обеспечить сложившийся образ жизни группы сельского населения в условиях, когда они потеряют возможность поддерживать свое благосостояние. Их нужно будет переводить на пособия, а это чревато социальным разложением. В равной степени это касается и необходимость умеренного протекционизма в течение переходного периода для отраслей, где Россия, по крайней мере, потенциально ощущает себя конкурентоспособной. Та же авиация считается у нас той отраслью, где Россия может конкурировать с Западом. Поэтому наличие переходного периода признается необходимым.

Другое дело, что Россия, даже ведя интенсивные переговоры по ВТО, до сих пор не сформулировали принципы, приоритеты промышленной (структурной) политики. Переговоры по ВТО должны были бы помочь нам внятно понять самим, какие отрасли нуждаются в защите. Понятно, что это не может быть вся экономика. Переговоры должны были активизировать выработку приоритетов промышленной политики, но этого до сих пор не сделано. Все время идут колебания - защищать автомобильную промышленность или нет, вводить или не вводить запрет ввоза подержанных автомобилей. У нас то протекционизм, то умеренное открытие рынка. Это не связано непосредственно с ВТО, правительство просто не можем определить степень необходимой поддержки отечественной промышленности.

У России отсутствуют собственные представления о структурной промышленной политике, по крайней мере, есть нечеткость этих представлений. Это с одной стороны. И с другой стороны, постоянно повторяющие призывы к скорейшему вступлению в ВТО и даже выдвижение пункта о вступлении в ВТО в качестве одного из основных в переговорах с ведущими странами, например, с Большой Семеркой.

Хотя понятия «стандартные» имеют уже двоякое значение. Первое значение - отсутствие переходных периодов, специфики мер по постепенному приоткрытию тех или иных секторов экономики страны, присоединяющейся к ВТО. А с другой стороны - условия, когда страна сначала вступает в ВТО, а потом меняет свое законодательство. У нас здесь тоже были проблемы, когда в прошлом году ВТО вдруг заявила, что Россия должна вначале модифицировать законодательство, полностью привести его к виду среднего соответствия, а потом ее примут. Стандартные условия вступления в ВТО, сначала присоединение, а потом корректировка законодательства. Только сейчас переходим на уровень взвешенного понимания присоединения. Присоединяться нам нужно, но необходимо создавать конкурентную среду в российской экономике.

Список использованной литературы

1. Долан Э.Деньги, банки и денежно-кредитная политика.СПб.2008.

2. Экономика и бизнес.Под ред. В.Д.Камаева.М.2008.

3. Левшин Ф. М. ”Мировой рынок”, М. , 2007г,

4. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. М. 2007год.

5. Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю "Экономикс", "Республика", 2007г.

6. Мамедов О.Ю. Современная экономика. - Ростов-на-Дону, «Феникс» 2008г.

7. Международные экономические отношения. Под ред. Б.П.Супруновича. -М.: «ГФА», 2008.

8. Россия: внешнеэкономические связи в условиях перехода к рынку. Под. ред. И.П.Фаминского. -М.: «МО», 2008.

9. Об итогах внешнеэкономической деятельности России в 2006-2007 гг. // Внешняя торговля. -2008. -№1-5.

10. Пашкова И., Шорохов Г. Создание системы содействия экспорту в России. // Внешняя торговля.-2008. -№1-3

11. Экспорт и импорт России по странам за 2005г. // Внешняя торговля. -2008. -№7-8

Необходимость повышения конкурентоспособности российской экономики обуславливается следующими факторами:

1. Современный этап развития мирового хозяйства и мирохозяйственный связей характеризуется высокой степенью открытости экономики. Высокая конкурентоспособность российских предприятий дает им возможность «захвата» своей ниши мирового рынка, и как следствие получение большей доли совокупного спроса на представленные товары/услуги. Большие доходы фирм дают разнообразные возможности для прогресса предприятия и решения всех целей.

2. Финансовое положение высококонкурентных национальных предприятий является основной бюджетной базой государства, что обеспечивает возможность решения социально – экономических задач в обществе и повышения качества жизни населения.

3. Конкурентоспособность национальной экономики, как совокупность конкурентоспособных предприятий и отраслей, гарантирует экономическую, политическую безопасность страны, снижает внешнюю зависимость и дает шанс в создании экономики возрастающего типа, т.е. экономики определяющей приоритеты будущего мирового рынка на основе его современных тенденций. Угроза экономической безопасности может проявиться и проявляется: «в резком усилении иностранных производителей на российском рынка; в ухудшении торгового и платежного балансов, «удорожании» обслуживании государственного внешнего долга; вынужденном сокращении государственной поддержки российским предприятиям и сельхозпроизводителям».

4. Как показывает мировая практика, высокий уровень конкурентоспособности обеспечивает эффективность использования национальных природных ресурсов. Мы не можем использовать свои национальные конкурентные преимущества только на специализации сырьевой направленности, ставя своей целью быть сырьевым придатком стран «золотого миллиарда», так как этот путь имеет естественные ограничения и зависимость от конъюнктуры мирового рынка сырьевых ресурсов.

5. Конкурентоспособность базируется на производстве наукоемкой продукции. Сегодня, развитые страны живут по законам новой экономики как нового технологического и хозяйственного уклада, в котором роль главного производственного ресурса играют знания и новые информационные технологии. Следовательно, развитие национальной конкурентоспособности – это и развитие новых, современных принципов взаимосвязи науки, техники, производства, что в конечном счете так не хватает современной национальной экономике.

6. Высокая конкурентоспособность предполагает наличие такой структуры экономики, которая должна обеспечивать постоянный экономический рост. На настоящий момент структура российской экономики носит на себе отпечаток «советской системы», связанной с наличием большей доли добывающих отраслей, высоким уровнем монополизации и неразвитостью отраслей с высокой добавленной стоимостью. Это положение может быть исправлено формированием такой структуры экономики, которая обеспечивает выход национальных предприятий на мировой рынок, что, в целом, устраняет ограничения экономического роста.

Если оценивать конкурентоспособность российской экономики, то следует заметить, что наша страна занимает далеко не лидирующие позиции. Такая оценка происходит за счет рейтингов международной конкурентоспособности, которыми занимается ряд авторитетных международных организаций. Наиболее известной из них является международная организация – Всемирный экономический форум, основанная в 1986 году. Сводные показатель индекса конкурентоспособности выводится на основе агрегирования трех индексов:

1. Технологии.

2. Общественные институты.

3. Макроэкономическая среда.

Анализируется 312 показателей, 73 из них используются в качестве вводной информации о стране. Остальные сгруппированы в агрегированные направления:

· Уровень развития экономики.

· Уровень развития образования и науки.

· Уровень развития информатики.

· Наличие инфраструктуры.

· Состояние финансовой системы.

· Степень развития налогового стимулирования.

· Характеристика внешнеэкономической деятельности.

· Наличие государственных систем управления.

· Степень решения социальных вопросов.

Показатели конкурентоспособности России таковы:

· В 1999 году – последнее место из 59 оцениваемых стран;

· В 2000 году – 54 место из 59 стран;

· В 2001 году – 63 место из 80 стран;

· В 2002 – 64 место;

· 2003 год – 70 место из 102 стран.

· В 2006 году 62 место из 112 стран.

Как видно из данных показателей конкурентоспособность очень низкая. Среди лидеров данного рейтинга: США, Сингапур, Финляндия, Канада, Тайвань, Австралия, Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Гонконг.

Как уже было показано, ключевую роль в формировании национальной конкурентоспособной экономики должно играть государство. Стоит заметить, что эта проблемам конкурентоспособности уделяется определенное внимание со стороны государства. Так неоднократные выступления Президента страны, наличие направлений повышения конкурентоспособности в Программах и Концепциях социально – экономического развития, попытка придании вопросу конкурентоспособности статуса национальной идеи привело к тому, что в 2004 году впервые в России создан Совет по конкурентоспособности и предпринимательству.

Под конкурентоспособностью государства следует понимать «его способность обеспечивать эффективную интеграцию в мировое хозяйство, эффективное и качественное функционирование всех государственных, коммерческих и других структур по обеспечению комплексной безопасности и высокого качества жизни населения. Конкурентоспособность страны характеризует степень развития всех составляющих народнохозяйственного комплекса страны и уровень жизни населения по сравнению с другими странами». Стратегическая конкурентоспособность определяет потенциальную способность страны конкурировать с другими странами в будущем на запланированном рынке.

Государственное воздействие на конкурентоспособность страны должно определятся конкурентной политикой, главной целью которой является содействие повышению уровня конкурентоспособности отечественной продукции, производимой на различных типах предприятий. Она должна включать в себя:

· Снятие барьеров и стимулирование эффективной концентрации в сфере крупного бизнеса.

· Поддержку (в том числе и на внешних рынках) конкурентоспособности специализированного среднего и мелкого бизнеса.

· Создание и совершенствование системы организационно – правовой поддержки венчурного капитала и инновационных предприятий.

· Поддержку формирования отечественных групп конкурентоспособных компаний и производств.

· Недопущение чрезмерной монополизации рынка и недобросовестной конкуренции.

Несомненно, важнейшим направлением конкурентной политики должно стать экономическая, управленческая, техническая подготовка и переподготовка кадров, ориентированная на научный подход повышения конкурентоспособности. При этом, конкурентная политика должна иметь свои приоритеты. На настоящий момент таким приоритетом является инновационный фактор развития отраслей. Фатхутдинов Р.А. к ним относит следующие направления:

· Увеличение ресурсосбережения производства.

· Увеличение доли наукоемкой продукции высокой степени переработки.

· Обеспечение необходимой динамики обновления технологий на конкурентоспособные.

· Оптимизация сырьевой базы производства.

· Обеспечение гибкости производства.

При этом, общими требованиями при формировании конкурентоспособности для всех отраслей могут быть:

· Наличие технологической сопряженности.

· Высокий уровень автоматизации производства и процессов управления.

· Сертификация технологий, систем управления качеством и продукции.

· Экологичность.

Отметим, что Концепция стратегического развития России до 2010 года, принятая Госсоветом РФ, фрагментарно отражает поставленные задачи и не в полной мере использует системный подход в целом по повышению конкурентоспособности национальной экономики.

Механизм реализации конкурентной политики может определяться некоторыми важными направлениями:

Реализация потенциала, заложенного в каждой форме собственности, обеспечение плодотворной конкуренции и сотрудничества между ними в деле использования научно-технологического потенциала;

Обеспечение сбалансированности и внутрипроизводственной пропорциональности между структурными звеньями производства на инновационной основе;

Поддержание устойчивых стимулов у предпринимателей, менеджеров, работников и коллективов для создания качественно новых технологий, форм организации производства реализации квалификации и творческого потенциала всех субъектов воспроизводства;

Создание равных экономических условий, способствующих реализации социально-экономического потенциала каждой формы и субъекта собственности, а также их хозяйствования в организации эффективного инновационного процесса;

Поддержание экономической среды, необходимой для формирования современного экономического мышления у предпринимателей, менеджеров, работников, коллективов и всего общества в целом, функционирующего на инновационной основе.

Таким образом, комплексный и системный подход к задачам повышения конкурентоспособности нашей экономики, учитывающий научное обеспечение всех этапов ее реализации в долгосрочной перспективе не может не дать положительных результатов.

Необходимость повышения конкурентоспособности российской экономики обуславливается следующими факторами:

1. Современный этап развития мирового хозяйства и мирохозяйственный связей характеризуется высокой степенью открытости экономики. Высокая конкурентоспособность российских предприятий дает им возможность «захвата» своей ниши мирового рынка, и как следствие получение большей доли совокупного спроса на представленные товары/услуги. Большие доходы фирм дают разнообразные возможности для прогресса предприятия и решения всех целей.

2. Финансовое положение высококонкурентных национальных предприятий является основной бюджетной базой государства, что обеспечивает возможность решения социально – экономических задач в обществе и повышения качества жизни населения.

3. Конкурентоспособность национальной экономики, как совокупность конкурентоспособных предприятий и отраслей, гарантирует экономическую, политическую безопасность страны, снижает внешнюю зависимость и дает шанс в создании экономики возрастающего типа, т.е. экономики определяющей приоритеты будущего мирового рынка на основе его современных тенденций. Угроза экономической безопасности может проявиться и проявляется: «в резком усилении иностранных производителей на российском рынка; в ухудшении торгового и платежного балансов, «удорожании» обслуживании государственного внешнего долга; вынужденном сокращении государственной поддержки российским предприятиям и сельхозпроизводителям».

4. Как показывает мировая практика, высокий уровень конкурентоспособности обеспечивает эффективность использования национальных природных ресурсов. Мы не можем использовать свои национальные конкурентные преимущества только на специализации сырьевой направленности, ставя своей целью быть сырьевым придатком стран «золотого миллиарда», так как этот путь имеет естественные ограничения и зависимость от конъюнктуры мирового рынка сырьевых ресурсов.

5. Конкурентоспособность базируется на производстве наукоемкой продукции. Сегодня, развитые страны живут по законам новой экономики как нового технологического и хозяйственного уклада, в котором роль главного производственного ресурса играют знания и новые информационные технологии. Следовательно, развитие национальной конкурентоспособности – это и развитие новых, современных принципов взаимосвязи науки, техники, производства, что в конечном счете так не хватает современной национальной экономике.

6. Высокая конкурентоспособность предполагает наличие такой структуры экономики, которая должна обеспечивать постоянный экономический рост. На настоящий момент структура российской экономики носит на себе отпечаток «советской системы», связанной с наличием большей доли добывающих отраслей, высоким уровнем монополизации и неразвитостью отраслей с высокой добавленной стоимостью. Это положение может быть исправлено формированием такой структуры экономики, которая обеспечивает выход национальных предприятий на мировой рынок, что, в целом, устраняет ограничения экономического роста.

Если оценивать конкурентоспособность российской экономики, то следует заметить, что наша страна занимает далеко не лидирующие позиции. Такая оценка происходит за счет рейтингов международной конкурентоспособности, которыми занимается ряд авторитетных международных организаций. Наиболее известной из них является международная организация – Всемирный экономический форум, основанная в 1986 году. Сводные показатель индекса конкурентоспособности выводится на основе агрегирования трех индексов:

1. Технологии.

2. Общественные институты.

3. Макроэкономическая среда.

Анализируется 312 показателей, 73 из них используются в качестве вводной информации о стране. Остальные сгруппированы в агрегированные направления:

· Уровень развития экономики.

· Уровень развития образования и науки.

· Уровень развития информатики.

· Наличие инфраструктуры.

· Состояние финансовой системы.

· Степень развития налогового стимулирования.

· Характеристика внешнеэкономической деятельности.

· Наличие государственных систем управления.

· Степень решения социальных вопросов.

Показатели конкурентоспособности России таковы:

· В 1999 году – последнее место из 59 оцениваемых стран;

· В 2000 году – 54 место из 59 стран;

· В 2001 году – 63 место из 80 стран;

· В 2002 – 64 место;

· 2003 год – 70 место из 102 стран.

· В 2006 году 62 место из 112 стран.

Как видно из данных показателей конкурентоспособность очень низкая. Среди лидеров данного рейтинга: США, Сингапур, Финляндия, Канада, Тайвань, Австралия, Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Гонконг.

Как уже было показано, ключевую роль в формировании национальной конкурентоспособной экономики должно играть государство. Стоит заметить, что эта проблемам конкурентоспособности уделяется определенное внимание со стороны государства. Так неоднократные выступления Президента страны, наличие направлений повышения конкурентоспособности в Программах и Концепциях социально – экономического развития, попытка придании вопросу конкурентоспособности статуса национальной идеи привело к тому, что в 2004 году впервые в России создан Совет по конкурентоспособности и предпринимательству.

Под конкурентоспособностью государства следует понимать «его способность обеспечивать эффективную интеграцию в мировое хозяйство, эффективное и качественное функционирование всех государственных, коммерческих и других структур по обеспечению комплексной безопасности и высокого качества жизни населения. Конкурентоспособность страны характеризует степень развития всех составляющих народнохозяйственного комплекса страны и уровень жизни населения по сравнению с другими странами». Стратегическая конкурентоспособность определяет потенциальную способность страны конкурировать с другими странами в будущем на запланированном рынке.

Государственное воздействие на конкурентоспособность страны должно определятся конкурентной политикой, главной целью которой является содействие повышению уровня конкурентоспособности отечественной продукции, производимой на различных типах предприятий. Она должна включать в себя:

· Снятие барьеров и стимулирование эффективной концентрации в сфере крупного бизнеса.

· Поддержку (в том числе и на внешних рынках) конкурентоспособности специализированного среднего и мелкого бизнеса.

· Создание и совершенствование системы организационно – правовой поддержки венчурного капитала и инновационных предприятий.

· Поддержку формирования отечественных групп конкурентоспособных компаний и производств.

· Недопущение чрезмерной монополизации рынка и недобросовестной конкуренции.

Несомненно, важнейшим направлением конкурентной политики должно стать экономическая, управленческая, техническая подготовка и переподготовка кадров, ориентированная на научный подход повышения конкурентоспособности. При этом, конкурентная политика должна иметь свои приоритеты. На настоящий момент таким приоритетом является инновационный фактор развития отраслей. Фатхутдинов Р.А. к ним относит следующие направления:

· Увеличение ресурсосбережения производства.

· Увеличение доли наукоемкой продукции высокой степени переработки.

· Обеспечение необходимой динамики обновления технологий на конкурентоспособные.

· Оптимизация сырьевой базы производства.

· Обеспечение гибкости производства.

При этом, общими требованиями при формировании конкурентоспособности для всех отраслей могут быть:

· Наличие технологической сопряженности.

· Высокий уровень автоматизации производства и процессов управления.

· Сертификация технологий, систем управления качеством и продукции.

· Экологичность.

Отметим, что Концепция стратегического развития России до 2010 года, принятая Госсоветом РФ, фрагментарно отражает поставленные задачи и не в полной мере использует системный подход в целом по повышению конкурентоспособности национальной экономики.

Механизм реализации конкурентной политики может определяться некоторыми важными направлениями:

Реализация потенциала, заложенного в каждой форме собственности, обеспечение плодотворной конкуренции и сотрудничества между ними в деле использования научно-технологического потенциала;

Обеспечение сбалансированности и внутрипроизводственной пропорциональности между структурными звеньями производства на инновационной основе;

Поддержание устойчивых стимулов у предпринимателей, менеджеров, работников и коллективов для создания качественно новых технологий, форм организации производства реализации квалификации и творческого потенциала всех субъектов воспроизводства;

Создание равных экономических условий, способствующих реализации социально-экономического потенциала каждой формы и субъекта собственности, а также их хозяйствования в организации эффективного инновационного процесса;

Поддержание экономической среды, необходимой для формирования современного экономического мышления у предпринимателей, менеджеров, работников, коллективов и всего общества в целом, функционирующего на инновационной основе.

Таким образом, комплексный и системный подход к задачам повышения конкурентоспособности нашей экономики, учитывающий научное обеспечение всех этапов ее реализации в долгосрочной перспективе не может не дать положительных результатов.